당신의 작품을 가져오세요

2011-07-19

Bring Your Own Beamer의 약자로, BYOB Seoul 展은 작가들이 자신의 작품을 상영할 프로젝터를 직접 가져와 갤러리 내 이를 자유롭게 투영하도록 한 전시이다. 웹 아티스트 라파엘 로젠달(Rafael Rozendaal)에 의해 처음 기획된 후 베를린, 아테네, 뉴욕, 엘에이, 런던 비엔나, 파리 등 전 세계 도시에서 지속적으로 실행되면서도, 한 도시에서 하루 동안만 진행된다는 점(서울에서는 단 4시간 동안 진행)에서는 단발적이기도 하다.

글 | 신서영 국민대학교 TED 디자인학

1.

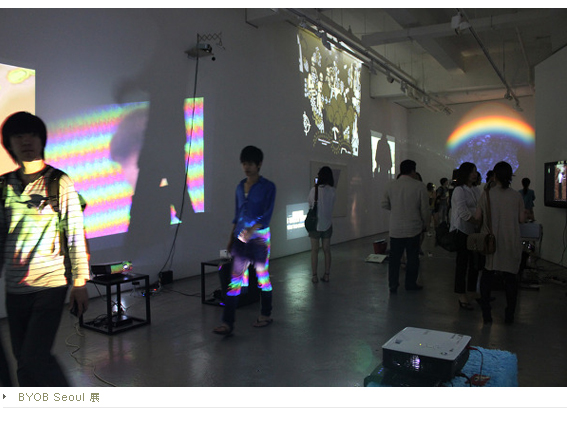

BYOB Seoul의 경우, 6월 9일부터 같은 장소에서 진행된 '강남 미디어폴 프로젝트 ; Hello! 미디어폴' 展(이하 미디어폴 전)의 연장선으로 기획되었다. 즉, 앞에서 전시된 작품들에 몇 점을 추가하고, 투영된 이미지와 사운드를 겹치거나, 영상을 모서리, 천정, 바닥 등 다소 생경한 장소로 옮김으로써 같은 작품으로 또 다른 전시 분위기를 조성한 것이다.

내용은 그대로 두고 물리적 환경의 변경으로 다른 인상을 주는 효과는 앞선 '미디어폴' 展에서도 시도되었다. 강남대로변의 스피디한 도심풍경과 호흡하며, 다변적이고 쌍방향적으로 존재했던 공공미술을 흰 입방체의 갤러리 안으로 끌어들인 것이다. 이로써 모니터 밖의 환경으로 인한 간섭이 최소화되고, 관람객은 익숙한 프레임을 통해 작품 자체, 작가의 자아에 보다 집중할 수 있게 되었다. 그런데 이 전시의 피날레를 위한 이벤트처럼 진행된 BYOB Seoul 展은 앞선 전시 공간이 구축했던 집중성을 해체하여, 작품들 간의 협력으로 미디어의 유연성을 구현한, 은유적 공간으로 탈바꿈시켰다.

2.

BYOB Seoul 프로젝트에는 총 29명의 작가가 참여했다. 라파엘 로젠달, 한 후거부뤼그(Han Hoogerbrugge), 펑크 스튜디오(Phunk Studio), 나타사 테오필로빅(Natasa Teofilovic), 미쉘 비엘리키와 카밀라 B. 리히터(Michael Bielicky & Kamilla B. Richter) 등 국내에도 디지털아트페스티벌을 통해 몇 차례 소개된 바 있는 해외 미디어 작가들과 이이남, 김준 등의 한국 유명작가 및 신인 작가들이 포진하고 있다. 이이남 작가의 작품 ‹新박연폭, 고흐자화상과 개미이야기 등›처럼 LCD 모니터가 필요한 소수의 작품을 제외하고, 프로젝션이라는 매체의 성격에 충실하도록, 작품들은 전시 중에도 화면의 크기와 위치를 변동할 수 있었다. 이러한 설정은 인터넷에서 떠도는 익명의 정보들처럼, 생산자와 그 의도를 쉬이 알지 못하게 했으므로, 모든 작품을 작가와 매치하지 못하는 점에 대해 미리 양해를 구한다.

전시장 입구를 지나 마주치는 우측 벽엔, 이이남 작가의 LCD 작품 사이로 검은 실루엣만 드러낸 채 쉴 새 없이 어디론가 달리는 형상이 있다. 그것은 흰 장막 뒤에 가려진 채로, 뿌옇게 흐려진 발바닥을 드러내었다가 이내 감추고 다시 손바닥을 짚었다가, 또 다시 뛰기 시작한다. 그러나 아무리 뛰어도, 결국 프레임을 벗어나지 못하고 맴돌 뿐이다. 나타사 테오필로빅의 ‹1:1›은 스크린 속 무명의 대상을 바라봄과 동시에 이에 동화되어, 불확실한 현대 사회 혹은 개인적 상황에 대한 불안감을 느끼게 하며, 벗어나고픈 충동을 일으킨다.

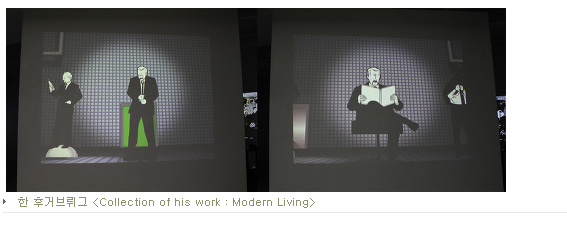

한 후거브뤼그의 ‘Modern Living’은 기계적으로 반복되는 현대인의 삶을 한 비즈니스맨의 일상에 빗대어 풍자적으로 보여주고 있는 2D 애니메이션이다. 주인공은 공장 지하실과 같은 공간에 갇혀 일을 하거나, 신문을 보거나 혹은 음료를 마시는 등 다양한 행동을 취한다. 그러는 동안, 주인공이 서 있는 바닥은 우측에서 좌측으로 빠르게 움직여 마치 컨테이너 벨트 위에 놓인 것과 같은 인상을 준다. 굵은 아웃라인으로 처리된 드로잉 스타일과 질감의 평면적 패턴 처리는 릭 포이너가 지적한 바 있듯이, 세련된 도식화의 스타일처럼 느껴지는 대신, 내면적 측면이 결핍되어 무표정한 도시에 길들여진 기계-인간처럼 보이게 한다(릭 포이너,『거인에게 복종하라』, 2010).

BYOB Seoul 프로젝트의 웹포스터를 작업한 작가 Vakki의 작품은 7,80년대 등장했을 법한 광고모델과 기업의 로고를 화려한 그래픽 패턴 위에 꼴라주하고, 빠른 속도로 배경의 색상을 변화시킴으로써, 광고 전광판을 보는듯한 착각을 준다. 관람객들은 광고의 메시지를 읽어내기보다는, 이미지의 강렬함이 만들어내는 소음에 먼저 매혹될 것이다. 이는 다른 어떤 영상물보다 화려한 맵핑이었다.

P.S. 전시작품의 일부는 BYOB 공식사이트(www.byobworldwide.com)와 강남대로 미디어폴 공식사이트(www.mediapole.or.kr)에서 감상이 가능하다.

3.

작품들은 대체로 기술적으로 매우 단순하며 단방향적인 방식으로 연출되기도 했다. 특정 행위를 녹화하여 반복 재생하거나, 고전 영화를 재편집하여 상영하고, 그도 아니면 한 이미지를 정지된 채로 투사하는 작품들. 또는 광고이미지를 꼴라주하여 점멸시키거나, 3D그래픽으로 만들어진 도시의 모습, 애니메이션을 재생하는 작품들. 모두 관람객이 그것의 결말에 끼어들 여지를 주지 않았다. 인터렉티브한 전시물이 있다면, 조이스틱 디바이스를 이용해 표적을 맞추는 2D게임 정도… 심지어 프로젝션 사이에 슬라이드를 설치하여 느리게 사진을 넘기는 작품도 있었으니, 로이 애스콧(Roy Ascott)의 지적대로 미디어 아트가 스펙터클을 위한 기술적 시연에 몰두하는 것을 경계하고(진중권 엮음,『미디어아트 : 예술의 최전선』, 2009) 본질을 다시 되돌아보기 위한 의도였을까.

때문에 BYOB Seoul 展은 작품별 임팩트보다, 전체적인 전시 풍경을 통해 전달되는 메시지가 더 강렬하게 다가온다. 작품 간의 겹침, 작품과 사운드의 겹침으로 틈을 찾기 힘든 빛줄기 사이를 통과하는 관람객들은 의도하지 않게 영상으로 맵핑되거나, 혹은 이를 굴절시켜버린다. 비물질적이며, 고정점 없이 그러나 모든 곳에 뻗어있는 정보통신망 위에서 유영하는 유저처럼 말이다. 그들은 의도적으로, 혹은 자신도 모르게 정보를 변형하고 확산하는 데 참여한다. 디지털 테크놀로지의 가장 기본적인 명제가 이 전시에 사용된 은유적인 장치들과 관람객의 행동을 통해, 재차 이 공간에 각인되는 셈이다.

애초 전시의 기획의도에서 밝힌 대로(www.gallerylvs.org), '나날이 발전하는 기술과 더불어 도래한 새 시대를 기념하고 컴퓨터 및 인터넷 사용 문화의 미래를 엿볼 수 있는 기회'라 하기엔, 사실 이 전시는 미래보다 과거를 더듬어 보는 자리였다. 그곳에 매체에 대한 새로운 실험은 없었으며, 시청각 위주의 익숙한 방식으로 시작하고 끝을 맺었기 때문이다. 이러한 구성 방식은 오히려 작가들에게는 전시에 대한 부담을 덜고, 즉흥적인 참여(참여 작가 리스트에 포함되지 않았던 작가의 작품도 현장에 설치되었다)를 가능케 했던 것 같다. 무엇보다 작가들 간의 휴먼인프라를 넓히는 장으로 매우 유효했으리라.

한편 관객은 이미 인지하고 있던 온라인 공간의 기본 특성을 재확인하는 것에 만족해야 했다. 멜로디 없는 기계 소음 속에 머물며, 영상을 열심히 쫓아간 결과치고는 다소 아쉽다. 다만 전시명에 내포된 의미처럼[BYOB는 본래 Bring Your Own Booze(Beer)에서 따온 말로, 파티 문화에서 유래된 용어이다], 여러 작품이 만들어내는 사운드가 혼재하는 공간에서, 각자 손에 든 맥주를 즐기는 자유로운 분위기에서, 예술이 주는 무게감을 확실히 떨쳐 버린 전시로 기억될 수는 있을 것이다.