관계로서의 미술

이태호 | 2015-05-13

시대와 장소를 불문하고, 현세대는 과거 세대에 대한 반동을 추구한다. 19세기의 미술은 사진술의 발명으로 재현에 있어 사실상 사진에 밀려나자, 화가들은 사진과 다른 회화만의 영역을 모색했다. 그들은 그림의 본질적인 요소인 점·선·면과 색채 자체에 집중하였고, 이것이 바로 20세기의 추상미술이었다. 암호화된 미술은 점차 미술관과 갤러리에 자리 잡으며, 미술을 위한 미술이 되었다. 그러던 미술이 미술관에서 일상으로 발걸음을 옮기려는 움직임이 이어지고 있다. 거기서 제기되는 질문은, 미술이 대중의 삶에서 과연 어떤 일을 할 수 있는가다.

에디터 ㅣ 장문선 (msjang@jungle.co.kr)

자료제공 ㅣ 미술문화

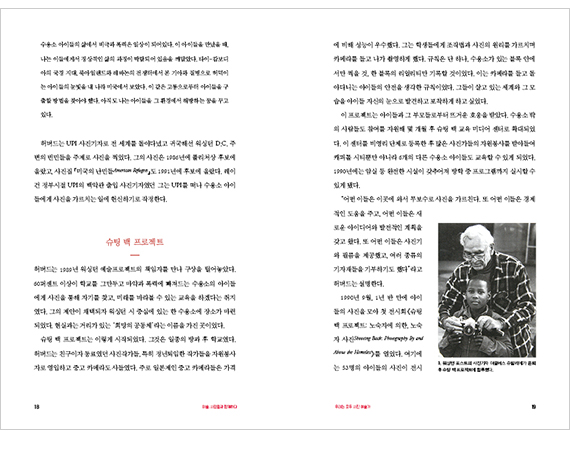

짐 허버드의 <슈팅 백 프로젝트>나 팀 롤린스가 조직한 그룹 ‘Tim Rollins+K.O.S.’의 활동은 (사진을 포함한) 미술 교육의 영향을 말한다. 사전 지식보다 본능적인 감각에 기반을 두는 미술이란 매개는, 논란의 여지 없는 교육의 힘과 함께 시너지 효과를 낸다. 이러한 미술과의 접선 기회를 통해, 마약과 폭력이란 극단의 환경에 놓인 많은 아이들이 총 대신 카메라와 붓을 들었다. 사진기자 허버드는 이런 환경에 사는 아이들을 사진의 소재로 삼는 대신, 이들과 함께 무언가를 해야겠다는 생각을 한 것이다. 이 책의 1부에서는 미술가가 자신의 재능을 발휘해 사람을 돕고, 환경을 변화시키는 내용을 담아 사람들과 함께하는 미술을 이야기한다.

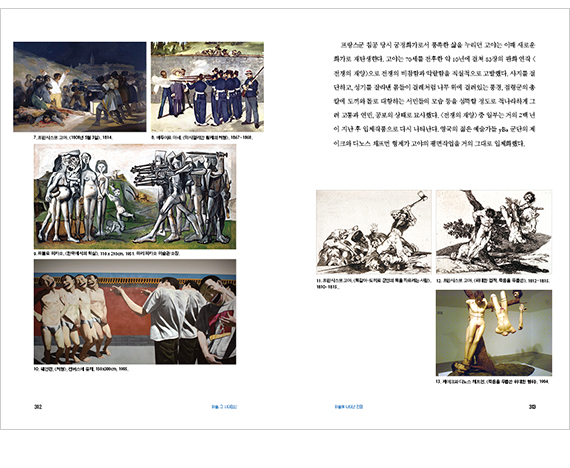

한편, 2부에서는 세상의 관행에 맞서는 미술을 사례로 든다. 그 예로 미국과 서유럽 각국의 부정과 나태를 고발하는 알프레도 자르의 작품과, 자본 및 권력의 일방통행에 제동을 걸고 해방을 향해 질주하던 68혁명의 현장을 고스란히 담은 포스터 등을 제시한다. 모더니즘과 포스트모더니즘의 구분점이 되기도 하는 68혁명 민중공방 포스터는 여러모로 깊은 의미를 지닌다. 1968년 5월 16일, 개혁위원회가 회의에 들어갔을 때 학교의 판화 공방이 가장 먼저 점거된 이유 또한, 포스터를 더 효율적으로 제작하기 위함이었다.

“(50일 남짓 동안) 만들어진 약 250점의 포스터는 이제까지의 미술과는 다른 동기와 목적에서 제작됐다. 이 작품들은 미술을 위한 미술도, 미술사에 남고자 하는 미술도 아니었다. 사람들의 생각을 바꾸고, 내가 사는 세상을 바꾸는 도구로서의 미술이었다.”

다시 말해 민중공방 포스터는 사람과 세상을 설득하기 위한 도구로서의 시각예술이었고, 정권 교체에 실패한 68혁명은 성공한 문화혁명이었다. 긍정적으로든 부정적으로든 미술이 사회나 개인의 삶을 변화시키는 것은 놀라운 일이다. 학살과 같은 전쟁의 진상을 고발하는 예술노동자연합의 포스터 <아기들도?>는 명분 없는 베트남전 당시 반전 여론을 만드는 데 크게 기여했다. 그에 반해 종결되지 않은 전쟁을 떠안은 국내에서는 전쟁이나 혁명이란 주제에 무관심하거나 지나치게 민감하다. 좋은 것만 보며 자라야 한다는 ‘좋은 것=아름다운 것’이란 미의식이 유독 강한 한국에서, 미술이 어떻게 전쟁과 폭력을 묘사하느냐의 문제는 결코 쉽지 않은 주제이다. 그런 이유 때문인지 한국 미술은 갈등과 전쟁을 다루는 일에 소극적이다.

“미술은 본래 아름다운 부분만을 다루는 것이라는 편협한 생각 때문이다. 그러나 진실은 아름답지 않고 보기 흉하거나 고통스러울 때가 많다. 아름다움만 추구한다면 상당한 부분의 진실이 미술에서 사라질 것이다.”

이 책의 뒷부분에선 위와 같이 관례라 여겨졌던 (한국) 미술에 관련한 몇 가지 의문을 던진다. 이를테면, ‘살색은 어떤 색인가’라며 호기심을 자극한다. 언제나 공주님의 잔상은 새하얀 피부에 금발을 한 커다랗고 파란 눈이었다. 지금이야 몇몇 글로벌 인형 회사에서 다양한 피부색을 선보이지만, 한국의 어린이는 여전히 금발 인형과 함께 자란다. 인상파가 백인미술로 받아들여진 것 자체가 충격이었다는 저자는 백인미술과 흑인미술이 따로 있다는 것이 놀라웠다고 고백한다. 그 동안 배운 미술 지식 대부분이 백인문화를 중심으로 한 모더니즘 미학에 근거를 두고, 비판의식 없이 받아들인 것이었다. 이 화제는 곧 다문화 사회 속 한국미술의 정체성에 관한 의문으로까지 확대된다. 단일민족 국가임을 자랑했던 국가에서, 많은 아이들이 오늘도 금발의 백인 인형과 자기를 동일시하며 자라고 있다.

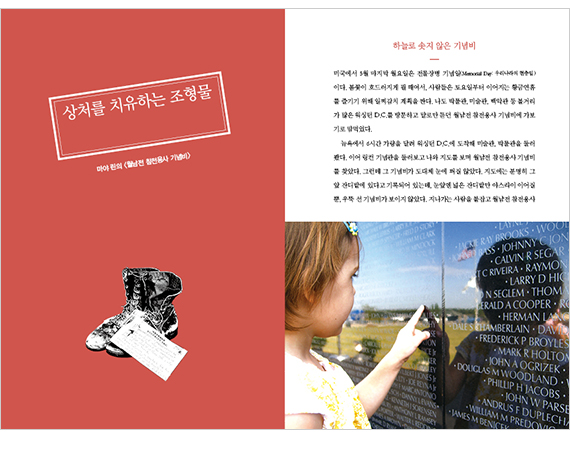

권력은 그 크기보다 방향이 중요하다. 미술이 세상을 바꿀 수 있지만, 그 가치의 영속성을 위해서는 시대의 생각과 감각을 담은 다채로운 작품이 나와야 한다. 그래서 본서는 미술의 역할 정의를 내리는 대신, 관계로서의 미술을 다룬다. 미술의 가치 또한 미술관이나 경매장이 아닌 사람과 사람 또는 사람과 사회의 관계에서 비롯된다. 그래서 저자는 미술을 삶 속으로 갖고 들어가 사람들과 소통을 시도해야 한다고 말한다. 상처를 치료하는 조형물의 예시로 언급된 마야 린의 <월남전 참전용사 기념비> 또한 기념비란 홀로 서서 위용을 자랑하는 것이 아니라, 바라보고, 만지고, 기대며 사람들과 함께 완성된다는 메시지를 전하고 있다. 그 열린 결말은 미술이 세상을 더 나은 방향으로 유도하고, 미술의 혜택을 더 많은 사람이 누리길 바라는 저자의 바람과 일맥상통하다.