開心, 마음을 열다

2010-04-13

손에 든 잡지를 훌훌 넘기다 '마음을 열다'라는 글귀에 멈칫하여 되돌아와 눈길을 주었다면, 어디엔가 마음을 열고 싶거나, 누군가의 마음이 열렸으면 하는 마음이 자리하고 있을지 모른다. 속세에 머무르는 사람인지라 마음을 열어준다는 말에 솔깃 하는 중생에 지나지 않아. 약장수의 불로장생이란 말에 일단 발길을 멈추고 들여다보는 사람의 심리와 다를 게 없다. 개심사를 찾는다 한들 단번에 이 답답한 마음이 열릴 수 있을까. 그렇지 않다 한들 또 어떠랴. 그런 중생을 구제하는 것이 또 불가의 덕이니 뒤척이는 마음을 어찌하고 싶을 때 그 이름 따라 개심사로 나서본다. 開心.

개심사는 유홍준의 나의 문화유산 답사기에 소개되어 작은 절치고는 찾는 이가 제법 많다. 규모는 작아도 1000년이 넘은 사찰이다. 백제 의자왕 14년(614년)에 예감국사가 개원사(開元寺)라는 이름으로 창건되었다고 전해지며 고려 충정왕 2년(1350년) 중건하면서 이름을 개심사로 고쳤다고 한다. 신라에서 백제로 넘어가는 건축시기에 맞게 주심포에서 다포집으로 넘어가는 과정에서 그 양식이 절충된 형태를 갖추고 있다. 대웅보전은 조선초기의 건물로 보물 제143호로 지정되어 있었고 지난해 10월에 고려 후기제작 현존하는 가장 오래된 목보 불상으로 목조아미타여래좌상이 문화재청으로부터 보물지정을 받았다. 뚜렷하면서도 엄숙한 모습의 이국적 얼굴, 어깨에서 팔을 타고 내려오는 옷 주름과 소매에서 보이는 정적이면서도 동적인 겹(Ω)형 주름 등은 조각예술의 극치로 평가되고 있다.

개심사가 작은 절임에도 입소문으로 알려진 연유에는 마음을 열어주는 무엇이 절에 있는 것이 아니라 절로 향하는 길의 풍경이 한결 더해진다는 데에 있다. 교통편도 나쁘지 않고 도로가 절 아래까지 잘 닦여있어 가기 편하지만 그보다 저수지를 따라 걷기를 권하고 싶다.

터미널에서 개심사로 가는 버스를 타고 내린다. 표지판을 따라 걸어가면 산허리에 잠겨있는 신창 저수지가 나온다. 아무래도 빙빙 돌아가는 기분이지만 워낙 조용한 곳이라 걸으며 이런 저런 생각을 하기 좋다. 어느 계절이나, 이른 새벽과 저녁 시간, 맑고 흐린 날씨에 어울리는 저수지 특유의 평온한 풍경을 담아보기도 한다. 시야를 가리는 무엇도 없어 마음이 트인다.

개심사로 가는 길의 또 한 가지, 다소 생소한 목장의 풍경을 볼 수 있다. '농협중앙회가축개량사업소' 1970년경에 산지를 목초지로 개발하고 삼화목장으로 불렸다. 4월, 5월엔 목장주변으로 벚꽃이 만발하고 겨울에 눈이 내리면 너른 목장의 설경 또한 예술이다.

구불구불 길을 걸어오면 아래 일주문으로 개심사의 시작을 알린다. 이전보다 아무래도 입소문이 나 산 밑에서 흔히 볼 수 있는 음식점과 가게들이 몇 들어섰는데 일주문을 지나면 그런 일은 없다. '세심동(洗心洞)'과 '개심사 입구(開心寺入口)'라 쓰여진 낮은 돌의 샛길이 개심사로 오르는 길이다. 돌계단을 차례로 올라가는 길엔 소나무 가지가 그늘을 드리운다. 개심사 절 마당에 이르면 제일 먼저 네모꼴 연못이 있다. 부처를 상징하는 코끼리의 갈증을 풀어주기 위해 연못을 만들었다고 한다. 연못 주변에는 벚나무와 함께 오래된 커다란 배롱나무가 서 있다. 경내로 들어서려면 이 연못을 지나게 된다. 그 가에 서서 수면위에 떠 있는 수련을 보기도 하고 곧 가보게 될 대웅보전과 안양루를 올려다보며 잠시 쉬어간다. 속세와 절을 이어주는 외다리인 셈이다. 마구잡이로 우르르 몰려들기보다 한 사람 한 사람 조심스러운 발길로 들어서게 된다.

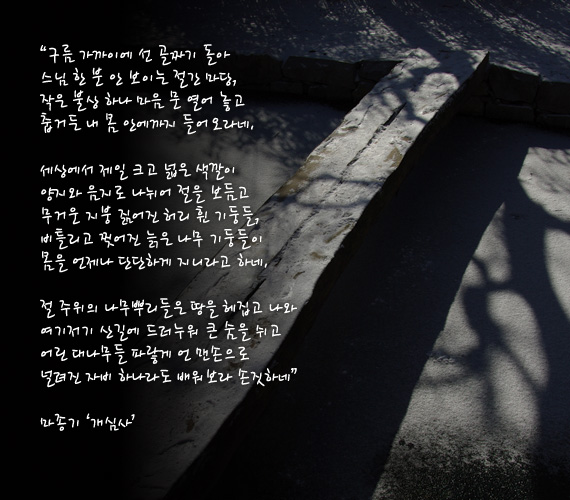

마음을 수련할 때를 검에 비유할 때가 많은데 검의 피안앵 彼岸櫻 날을 세우듯이 지혜의 칼을 갈아 밝지 못함을 벤다는 의미를 담고 있는 곳이라 한다. 심검당은 대웅보전보다 더 오래된 건물로, 기둥과 서까래로 사용된 나무들이 전혀 다듬지 않은 상태로 세워졌다. ‘굽은 나무가 선산을 지킨다.’ 는 말이 있다. 그렇게 휘어진 나무를 그대로 사용하고 문과 벽면이 자연스럽게 흙으로 어우러진다. 바로 개심사의 멋이다. 부러 깎아내고 쳐내지 않은 넉넉함을 읽을 수 있다. 범종루와 대웅보전도 마찬가지로 구부러진 소나무를 토대로 세워졌다.

절에 있는 모든 것들은 의미가 있다. 스님들은 절에 피는 벚꽃을 두고 '피안앵'(彼岸櫻)이라고 했다. 벚꽃이 극락을 상징한다는 것. 세상근심을 잊고 극락을 생각하게 하는 꽃, 그만큼 절과 어울린 벚꽃은 기품이 있고 아름답다. 개심사는 어느 철에 가도 좋지만 봄엔 활짝 핀 벚꽃이 객을 반긴다. 개심사 벚꽃은 국내에서 가장 벚꽃이 늦은 곳이다. 4월말에서 초파일 즈음이 절정이라고 한다. 마음이 열림을 느끼는 순간은 사람마다 달랐을 것이다. 개심사에 이르고 절 문을 나서 되돌아 올 때까지 무엇이 달라져 있을까? 아주 사소한 것이라도 느낄 수 있을 것이다. 받아들일 준비가 되어 있었을 테니 말이다.