순환의 화살표, 디자인 브랜드 에코파티메아리

2009-04-21

메아리의 처음은 누군가의 목소리다. 메시지를 담아 몸 안에서 밖으로 튀어나온 음성이다. 공기 속으로 뻗어가다가 무엇인가를 만나면 소리의 방향을 바꾸어 되돌아온다. 그렇게 되돌아온 음성은 울림을 갖는다. 그리고 그 울림이 또 공기 속으로 뻗어가고 돌아오기를 반복한다. 끝도 모르고 끊임없이 발산하는 무한급수의 극한이다.

에디터 | 김유진 (egkim@jungle.co.kr), 사진 | 스튜디오 salt

삼각형을 이루는 세 개의 화살표가 있다. 각각의 화살표는 스스로의 방향을 꺾어 또 다른 방향을 향하는 이웃 화살표의 출발과 다시 만난다. 순환의 화살표. 재활용의 화살표. 버림 없는 화살표, 끊임없이 이어지는 화살표. 그것이 바로 지속 가능함을 이야기하는 에코파티메아리의 소리다.

기증받은 물건을 판매하고 그 수익금을 다시 사회에 환원하는 비영리공익법인 아름다운가게의 재활용디자인사업부로 출발한 에코파티메아리는 2년간의 시범운영을 거쳐 2008년 1월 정식으로 출범한 디자인 브랜드다.

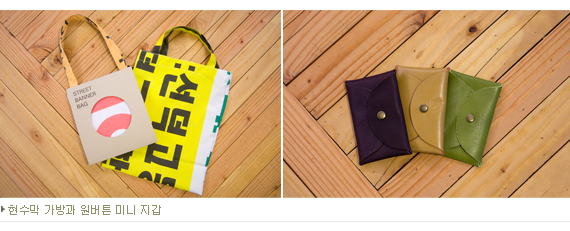

에코파티메아리는 연결되고 이어지는 화살표 모양처럼 물건들을 다시 사용한다. 무언가를 버리고 있는 사람에게 무턱대고 달려가 오래오래 사용하라고 강요하지 않는 대신, 누군가의 선택에서 제외된 물건들이 방향을 바꾸어 또 다른 목적과 의미로 존재하는 것을 돕는다. 당당하게 걸려있다가 땅으로 내려온 현수막은 한글 타이포를 과감하게 소화하는 투 포켓 가방으로, 왕년에 한 스타일 했을 법한 청바지는 데님 가방으로, 소파였거나 가방이기도 했던 가죽은 여권케이스나 지갑 제품으로 바꾸어준다.

이들의 운명을 새롭게 살려내는 역할을 하는 이는 에코파티메아리의 김효진 간사. 지난 2월 인사동에 오픈한 에코파티메아리의 첫 오프라인 매장에서 만난 그녀는 흰 셔츠에 양복 자켓 칼라를 덧댄 독특한 상의를 입고 있었다. 건네 받은 명함에는 이름 앞에 ‘Green Designer’라고 적혀 있다. “잉크로 인쇄하지 않고 스탬프를 찍어서 만든 명함이에요. 앞면은 현수막 천인데 이것만으로는 얇아서 뒷면에 자연 분해가 안 되는 코팅된 종이 등을 붙여서 사용해요. 그래서 명함 하나하나가 모양이 다 달라요. 에코파티메아리의 모든 아이템들이 그런 것처럼요.”

수공예 공정, 모든 상품이 스페셜 에디션

기증을 받거나 수거된 물품을 원재료로 사용하는 에코파티메아리의 상품들은 아이템이 같아도 제각각의 물건에서 재료를 활용하기 때문에 색깔이나 느낌이 모두 다르다. 특정한 무늬나 패턴이 있는 소재는 같은 물건에서 가져왔다 하더라도 어떻게 재단하느냐에 따라 다른 디자인이 되는 것. 다시 말하면 모두 하나하나씩 제각각의 색깔이나 텍스타일을 가진 스페셜 에디션이라는 사실. 그래서 어떤 것이 어울리는지 고르는 맛 역시 느낄 수 있다. 그건 이 버튼이 어떤 크기의 셔츠에서 왔는지, 저 지갑이 어떤 모양의 소파에서 왔는지 본래의 모습을 상상하는 즐거움에 상응한다. 각각의 상품마다 끼워져 있는 재활용 종이 태그에는 마침 해당 상품의 ‘전생’이 아이콘처럼 박혀있다.

모든 제품이 스페셜 에디션이라는 사실은 한꺼번에 많은 물량을 제작할 수 없다는 것을 뜻하며, 이는 제작과정 자체가 많은 손길을 필요로 한다는 사실을 의미한다. 같은 패브릭 소재라도 크기, 두께, 색상이 다 달라 원재료 손질부터 바느질, 부속 끼우기까지 하나하나 사람의 손을 써서 공을 들인다.

아무리 작은 물건일지라도 그것에게 새로운 생을 부여하는 일이니 어찌 쉬울까마는 재활용품을 수거하러 가는 것부터 소재에 따라 분류하고 세탁하는 과정만 상상해도 노동 강도가 만만치 않다. “찌든 때를 벗겨내느라 세탁만 하루 반이나 걸린 적도 있었죠.” 이런! 그러니 재단이나 봉제 등의 과정에서도 세심한 손길이 필요한 것은 당연지사.

에코파티메아리는 이 과정에서 나눔의 철학을 실천한다. 구 단위의 자활공동체에 몇몇 과정을 맡기는 것이다. 생활이 어려운 여성 가장 등 사회적 취약 계층인 이들을 제작에 참여시켜 인건비를 지불하고 대신 공정에 필요한 손길을 제공받는다. 이를테면 종로구는 세탁을, 구로구는 봉제를 담당하는 식. 간혹 에코파티메아리 제품을 고가로 여기기도 하는데, 가격에는 그 이상의 가치가 들어있다는 점을 헤아린다면 이해할만한 여지가 충분하다.

손실 줄이고 부속은 최소화하는 마이너스 공정

소파용 가죽 중 일부는 구두로 만들면 쉽게 뜯어져 재활용이 불가능하다든가, 현수막의 백의 글자들이 비가 오면 흘러내리기 때문에 이염주의 라벨을 붙이는 것은 모두 시행착오에서 얻은 교훈이다. 김효진 간사가 이야기하는 에코파티메아리만의 디자인 가이드는 “적절한 재단으로 손실을 없애고, 부속은 최소화하는 마이너스 공정”. 브랜드 로고는 인쇄 대신 불박으로, 가죽 지갑의 접히는 부분이 버거워 동그랗고 길게 잘라내고는 그렇게 잘라낸 가죽으로 핸드폰 줄을 만들거나, 삼겹 재봉에 들어가는 노동력과 바느질품을 줄이기 위해 지폐 넣는 부분을 ㄴ자로 디자인하기도 한다. 활용은 극대화하면서 손실은 최소화한다.

활용하고 남은 부분들은 모아서 때를 기다린다. 이는 “역발상의 디자인”으로 해결한다. 면바지를 거꾸로 해 다리 부분을 목에 묶으며 활용도를 고민하다 양복 자켓 칼라의 V라인을 따다 붙여 앞치마를 만들거나, 부모님의 자식 사랑으로 재활용 빈도가 떨어지는 기증된 아기들 옷은 그 크기에 맞는 고릴라 인형으로 탄생시키는 것이다. 모든 과정이 손실 없음, 낭비의 최소화를 위해 0으로 수렴하는 무한급수의 극한이다.

그러면서도 “상품성이 없어서 재고만 쌓이면 그게 또 쓰레기가 되고, 판매가 된 것들은 오래 사용되길 바라는 마음” 때문에 상품 자체의 디자인에도 고심에 고심을 거듭한다.

천차만별의 물건들을 접하면서 터득한 생생한 소재 학습과 기존의 물건들을 분리, 해체, 재조합하는 과정을 통해 재기 발랄한 아이디어 상품을 만들어낼 때의 즐거움, 신소재의 제품이 등장하면 느껴지는 설렘 섞인 긴장감 등은 그린디자이너만이 느낄 수 있는 경험이 아닌가 한다. 뉴욕 MoMA의 ‘데스티네이션 서울’에 에코파티메아리의 8개 제품이 선택된 것은 우연이 아니다.

새 마음, 새 옷, 새 노트…. ‘새’라는 접두어는 설렘이다. 시작이다. 처음이다. 헌 책상, 헌 이불, 헌 스웨터…. ‘헌’이라는 접두어는 따뜻함이다. 정겨움이다. 추억이다. 이 상반되는 두 접두어의 의미를 자유롭게 오갈 수 있는 것은 ‘재(再)’ 뿐이다. ‘다시!’ 재활용을 상징하는 삼각형을 이루는 세 개의 화살표가 간격을 두고 있는 것은 그 순환 속에서 끝은 없을지라도, 또 다른 시작이 있기 때문이다. 에코파티메아리의 울림은 그 원리로 퍼져나간다.