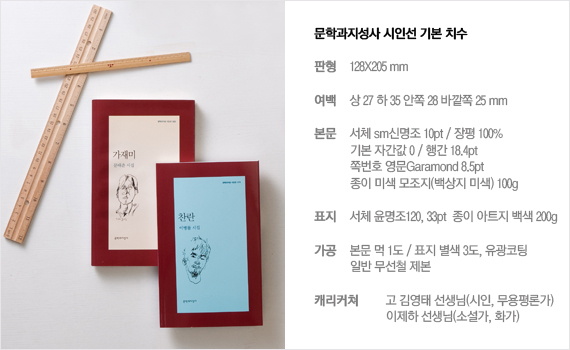

詩詩한 디자인

2010-05-10

별 헤는 밤에 시집을 펴고 디자인을 읽어본다. 종이와 여백, 서체와 행간, 자간과 장평을 고루 헤아려 보면서 한 구절의 시가 간직한 디자인을 불러본다.

에디터 | 이안나(anlee@jungle.co.kr)

문학과지성사의 책 대부분은 성격이 확실한 편이다. 분야나 장르 구분도 그렇거니와 원고의 신뢰도도 균일한 편이다. 그런 좋은 원고를 불필요한 왜곡 없이 전달할 수 있도록 하도록 하는 것이 1차 목표고, 경우에 따라서 장식적인 요소를 첨가하지만, 어디까지나 철저하게 절제된 선에서 적용된다. 그들은 이런 디자인의 과정을 ‘동양화’에 빗댄다.

시집의 편집디자인은 우선 편집자가 원고를 검토하고 원고의 성격(원고의 분야, 구성 체계, 분량, 출간 시기, 독자층 등)에 따라서 미술팀이 디자인의 기틀을 정하면서 시작된다. 바로 책꼴이다. 기존의 시리즈에 속한 원고는 정해진 포맷에 따라 본문 편집디자인을 진행하고 새로운 단행본의 경우는 원고 성격에 맞춰 우선적으로 판형을 확정한다. 확정된 판형으로 두 가지 정도의 본문 포맷 시안을 잡는데, 이때 원고를 가장 잘 읽히도록 하려면 판면에 어마만큼의 내용을 어떤 속도로 보여주는 것이 적절한가에 초점을 둔다. 밀도 있게 읽혀야 할 원고는 글자 크기나 행간에 적절한 긴장과 속도감을 주고, 반대의 경우엔 여백과 행간, 쪽번호 등에서 유연함과 넉넉함을 주어 디자인 시안을 잡는다.

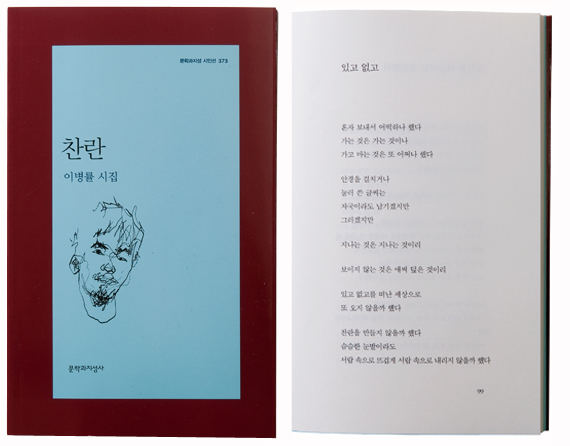

Jungle : 표지가 이색적이다

문학계 예술계의 큰 선생님들께서 25년 째 시인들의 캐리커쳐를 그려주고 계신다. 김영태 선생님께서는 몇 년 전 작고하시고 지금은 이제하 선생님께서 거의 전담해 주신다. 동시에 앞으로를 이어갈 화가를 고대하고 있다. 시를 깊이 사랑하고 이해하는 차세대 화가를 신중히 기다리고 있다.

Jungle : 문학과지성사는 시 편집디자인 레이아웃의 기본이라는 평가를 듣는다. 편집디자인의 원칙이 무엇인지 듣고 싶다

오래된 출판사는 저마다 기본적인 편집 원칙이 있다. 약물이나 기호의 통일이 대표적인 예일 것이다. 문학과지성사 역시 그렇다. 시의 경우, 들여쓰기를 제목과 본문에 동일하게 적용하고 임의로 어절을 행갈이하지 않으며, 시인이 비워둔 행은 맨 윗줄이라도 그대로 비운다. 이런 작은 부분까지도 필자의 의도를 해치지 않으려 노력한다. 책의 핵심은 텍스트다. 텍스트를 해치지 않는 디자인, 텍스트가 읽히는 것을 돕는 디자인이 편집디자인의 기본이라 생각한다. 이것이 문학과지성사만의 것이겠는가. 문학과지성사다운 편집디자인이란 없을지도 모른다. 다만 책 편집디자인다운 편집디자인만 있다고 말해도 틀리지 않겠다.

Jungle : 오랜 기간동안 시집을 내면서 디자인적인 변화가 있었는지 궁금하다. 시를 잘 읽히게 하기 위해서 편집디자이너는 어떤 점을 가장 고민하는가

문학과지성 시인선은 지금까지 총 375권이 출간되었다. 크게 나눠 1~99번, 100번대, 200번대, 300번대까지 네 단계로 구분할 수 있다. 단계별 디자인의 가장 큰 특징은 역시 표지 테두리의 색깔이 달라진다는 것. 문학과지성 시인선 1번은 황동규 시인의 ‘나는 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다’인데, 초판이 1978년 출간되었으니 활판인쇄 시절이다. 표지를 보면 ‘문학과지성 시인선’ ‘황동규시집’ ‘문학과지성사’ 부분이 한자로 표기되어 있다. 그러던 것이 100번대로 넘어와서는 모두 한글 표기로 바뀌었다. 200번대는 테두리 색이 초록색으로 바뀌었을 뿐, 자잘한 것 외에 표지에서는 큰 변화가 없다. 그러나 본문은 사진식자를 거쳐 컴퓨터 조판으로 넘어가는 엄청난 변화가 있었다.(200번은 1997년 출간되었고, 이때는 이미 맥킨토쉬 편집이 자리를 잡은 시기였다.) 4시기에는 대대적인 보수공사가 있었다. 문학과지성의 대표 이미지로 자리잡은 시집 표지 디자인의 형식은 그대로 지키되 본문과 표지 모두 미세한 부분까지 단장하게 된다.

시는 시마다 정말 다르다고 생각한다. 조용하고 은은한 서정시도 있고 울부짖고 성내고 할퀴는 시도 있다. 심지어는 상반된 시들이 한 시집에 묶이기도 한다. 글이지만 부를 수 있을 것 같은, 노래 같은 시를 잘 읽히게 하려면 아마도 시마다 다 다르게 디자인 해야할 거다. 지금 대부분의 시집 편집에서, 우리에게 익숙한 잘 알려진 시의 형태(글줄이 짧고 행이 자주 갈리는)를 따라 넉넉하게 읽히도록 한 디자인이 일반적이지만, 종횡무진하는 이 시대의 시들을 좀 더 효과적으로 보여주기 위해, 실험적인 편집디자인들이 시집에 가장 먼저 시도되었으면 한다. 가능하다면 시마다 다른 디자인을 작업해보고 싶다.

Jungle : 디자이너마다 성격이 다르다. 문학과지성사의 시인선과 같은 경우에는 디자이너가 달라진다고 해서 형식미가 달라지지 않을 거 같다. 어떤가. 문학과지성사의 디자인 기틀을 잡은 사람이 누군지도 궁금하다

2005년 여름, 300번대 시인선의 표지 색깔을 의논하기 위해 그분을 뵈러 강원도에 다녀온 일이 있다. 나 역시 그때까지도 시인선의 디자인을 기초한 분이 누군지 몰랐었다. 그분이 바로 시인 오규원 선생이시다. 몹시 편찮으신 중에도 기꺼이 조언해 주셨고, 가장 중요한 색깔 선정도 이끌어주셨다. 한 디자인이 이렇게 오래 틀을 유지하기란 정말이지 쉬운 일이 아니다. 앞으로도 문학과지성 시인선의 상징성은 다른 것으로 대체되기 어려울 것이다.

Jungle : 다른 출판사의 시집의 경우, 여백을 크게 만들거나 형광별책을 쓴 표지와 내지 등 파격적인 디자인이 있다. 하지만 문학과지성사는 기본에 충실한 디자인이다. 절대 바뀌지 않는, 지키고자 하는 디자인 철학이 있다면 무엇인가

기본에 충실한 것과 파격이 상충되는 것은 아니라고 생각한다. 파격은 어쩌면 문학과지성사에서 가장 자주 목격된 것 아닌가 싶다. 단적인 예가 바로 시인선이다. 문학과지성 시인선의 디자인은 이미 1970년대에도 파격이었고 지금도 파격이지 않나. 앞표지 전면에 두꺼운 사각틀을 두르고 눈에 띄는 색을 쓴 파격이, 그것도 시리즈에 적용된 예는 우리나라의 북디자인사에 흔치 않다고 생각한다.

현재 발간중인 한국문학전집을 주목해 달라. 지금 활동 중인 한국사진작가의 작업들을 책 분위기에 맞춰 표지에 선보이고 있다. 책표지라는 훌륭한 캔버스를 활용해 ‘한국문학-한국사진’이라는 이중의 서비스를 제공하고 있다. 문학과지성사라는 브랜드 파급력을 십분 활용해 다른 예술 영역을 대중에게 소개하는 역할까지 하고 있는 것이다. 문학과지성사의 파격은 ‘파격을 위한 파격’ ‘단발성 파격’이 아니다. ‘텍스트를 과도하게 넘어서지 않는 지속적이고 의미있는 파격’을 지향한다는 점이 우리의 디자인 철학이 될 수 있을 것이다.