호텔의 전신, 커르번사러

김형기 | 테헤란 | 2013-05-13

역사에서 나오는 ‘제국’이라는 단어는, 세계를 통치했던 한 나라를 지칭하는 단어일 뿐만 아니라. 그 ‘지배’라는 조건에 반드시 갖춰야 할 시스템이 포함되어 있다는 것을 의미한다. 화폐와 도량형의 통일, 도시와 도시를 연결하는 가도 건설과 같은 것들이다. 이는 굳이 2500년의 페르시아 제국으로 돌아가지 않더라도, 2차 대전 이전의 유럽 강대국들이 실천했던 철도건설만 봐도 알 수 있다. 철도 건설은 식민치 통치를 수월하게 하는 첫 번째 수단이었을 것이다. 다시 로마제국 이전의 과거로 돌아가, 2500년 전 이란을 기점으로 북아프리카까지 지배하에 두었던 페르시아 제국은 세계를 지배하기 위한 각 지역이 연결되는 도로망 구축하였음은 물론, 이에 따른 장거리 이동에 필요한 ‘커르번사러: Caravansary’라는 그들만의 건축물을 탄생시켰다.

글 | 김형기 테헤란 통신원

“이 건물에 관한 모든 발상은 고대 페르시아로부터 시작된 것으로, 세계를 지배했던 페르시아 제국의 이동 경로를 따라 일정한 간격으로 축조되었다. 이 여관(역참)과 같은 건축물은 ‘사르디스(Sardis)’부터 ‘수사(Susa)’까지(약 2500km) 111개나 존재하였다.”_ 헤로도토스(Herodotus,(c. 430 BC)

이슬람이 재탄생시킨 또 다른 건축물

페르시아 제국의 왕들은 ‘쉬라즈:페르세폴리스’, ‘슈슈’, ‘하메던’, ‘바빌론’ 등 4 지역에 궁전을 두고, 계절마다 각각의 거처를 옮겨가며 제국을 통치하였다. 가문을 이은 새로운 왕이 군림할 때마다 자신의 권력을 상징하기 위해 동일한 지역에 궁전들을 증축하였다. 이러한 상황에서 멀리 떨어져 있는 다른 궁전으로 왕과 그의 가족들이 이동하면서 그들을 보호했던 군대와 일꾼들이 함께 장소를 옮길 때 머물 수 있는 장소를 필요로 하게 되었으며, 이동경로에 따라 건축물들이 건설되었던 것이 ‘커르번사러'의 기원이 되었다. 8세기 이란이 아랍에 의해 정복되면서, 이슬람 세계의 강력한 신앙심으로 시작된 ‘메카’로 향하는 순례자들과 대상들의 경로를 따라 놓여지기 시작한 이 건물들은 페르시아 제국의 역참 기능을 했던 건물의 기능을 바탕으로, 광대한 거리 사이에 그들의 성지순례와 상품운송을 돕는 건축군으로 탈바꿈한다. 이렇게 재탄생된 ‘커르번사러’는 중동의 유목민들이 가진 기동력과 맞물려, 전반적인 이슬람 경제와 도시의 부흥에 영향을 미친다.

황량한 사막기후에 내려 쬐는 태양, 상인들과 순례객들에겐 먼 거리를 두고, 마을과 도시들이 존재했었던 것만큼이나, 휴식과 은신처 등의 장소들을 필요로 했을 것이며, 이러한 조건은 모든 주요 경로에 따른 ‘커르번사러’의 건설을 이끌어 냈을 것이다. 사막의 모래바람을 지나온 그들에겐 이곳은 하룻밤을 안전하게 보낼 수 있는 장소가 됐으며, 물건을 운반해 온 낙타를 쉬게 하고, 물과 음식이 제공되는 안식처가 되기도 했다.

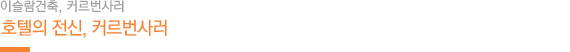

사파비 왕조의 999중 하나, ‘메이보드(Meibod)’의 '커르번사러'

이란 중남부, 전형적인 사막기후를 가진 ‘메이보드’는 황토로 만들어진 흙벽돌과 동일한 마감재를 사용해 지어진 도시로, 이미 5000년 전에 지어진 성곽이 존재하는 곳이다. 테헤란(레이:Ray)에서 케르만(Kerman:이란 남동부)으로 파키스탄과 인도를 향하는 연결 가도로 사용되기도 한 이곳은 사파비 시대에 ‘커르번사러’가 건설되기 이전부터 도시와 도시를 연결했던 가도가 지나는 지역이었다.

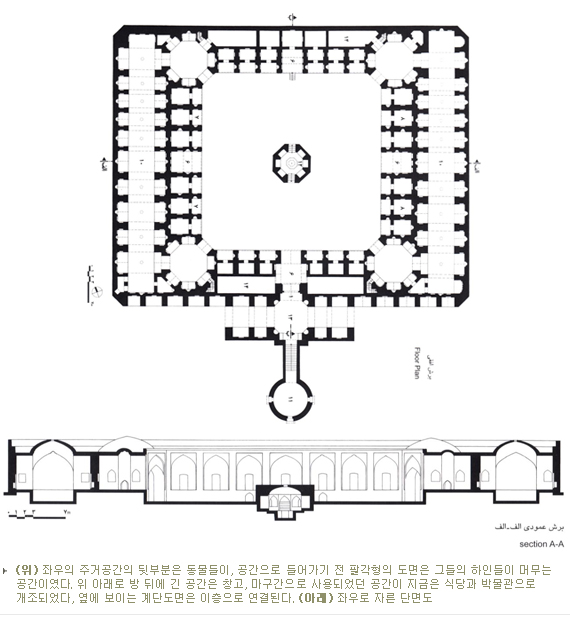

이슬람 예술부흥을 이끌었던 ‘사파비 시대: 1501–1736’의 ‘셔 압바스 1세’는 자신의 통치시절 이란 전체에 각각 35~50km를 간격으로 1000개의 ‘커르번사러’를 건축하였는데, 전해내려 오는 이야기에 따르면 모든 ‘커르번사러’가 완성되었을 때, 그의 신하가 999개의 숫자가 가진 의미가, 왕이 가진 위엄을 보여주기에 적합한 숫자가 될 것이라고 조언하면서, 현재는 999개의 ‘셔 압바스 커르번사러’가 남게 되었다고 한다. 현재 이 곳은 ’셔 압바스 Ⅰ세’가 만든 곳 중 하나로 기록되어 있다.

입구로 들어서면서 볼 수 있는 건물의 벽체 쪽에 반복되는 아치형 벽감은 상인들이 머물며 장사를 했던 곳으로 ‘커르번사러’ 뒤편의 마을 사람들이나 그곳에 머물던 상인들도 주요 고객이 되었다. 이 ‘커르번사러’ 내부에서도 물건의 판매가 이루어졌는데. 자신의 머무는 방의 앞쪽의 텃마루 같은 공간에서 상거래가 주로 행해졌다. 정부의 통제하에 운영된 ‘커르번사러’는 상인이 들어온 날의 첫밤을 무료, 상거래를 할 수 있는 하루가 시작되고 그 두 번째 밤부터 숙박비를 받았다고 기록되고 있다. 상인을 배려한 그 제도가 인간적이기까지 한 곳이다.

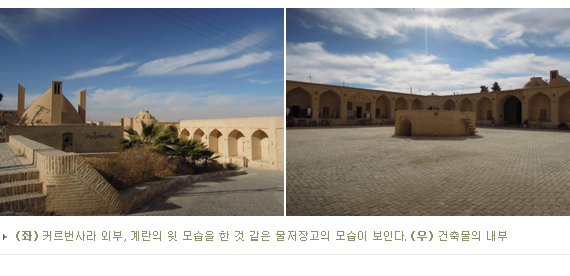

도면에서 볼 수 있는 반복되는 여러 개의 방, 긴 복도, 옷을 벋거나 개인짐을 얹어 놓을 수 있는 벽감들, 짐을 실어온 그 시대의 교통수단이었던 낙타와 말들이 머물 수 있는 마구간, 그리고 숙소의 묵는 사람들의 안전을 지켜주는 커다란 망루는 도면과 단면도의 관점에서도 현재의 호텔의 모습과 크게 다르지 않다. 시대를 거슬러, 그 모습과 형태만 다를 뿐, 이동을 하는 사람들에게 필요한 것과 환경을 그대로 담고 있는 이 사막기후의 건축물은 어느 하나 장식만을 목적으로 사용된 것이 없다.

동물과 사람을 위한 기능 그리고 디테일

21세기 차를 끌고 혼자 작은 가방을 들고 비행기를 타는 지금의 관점으로, 이 건축물의 도면에서 왼쪽과 오른쪽의 긴 공간인 마구간은 지나치게 넓다, 그러나 이 건물이 다수를 위한 건축물이며, 상인의 수보다 때로는 그들이 끌고 오는 낙타와 짐의 수가 더 많을 수도 있다는 것을 생각할 때 이 공간은 사실 그다지 큰 공간이 아닐지도 모른다.

중정에 놓여 있는 중앙의 팔각형의 형태의 구조물은 ‘삭쿠’라는 이름으로 불린다. 일반적으로 막혀있는 형태인 이 공간은, 짐을 싣고 온 낙타의 짐을 올려놓는 곳으로 사용되었는데, 말 보다 큰 키를 가진 낙타의 짐을 쉽게 싣고 내릴 수 있는 구조로 만들어 진 것이다. 사람이 타고, 다시 짐을 싣고, 낙타가 일어나야 하는 과정에 지나친 무게로 인한 동물을 고려한 건축 구조물로, 오후에 늦게 도착한 상인들과 낙타들에게 편안하게 짐을 내려놓을 수 있는 장소를 제공한다. 이곳은 공간을 만들기 위해 올려진 벽체 조차도 사람뿐만 아니라, 그들을 따라온 운송 수단을 위해 존재하고 배려되었다.

이방인의 기록, 삽화로 남은 역사

이란은 실크로드의 중심이었으며, 그 이후에도 동양으로 향하는 상인들이 반드시 거쳐야 했던 이란은 ‘향신료 길’이라는 또 다른 역사 안에 동서양을 연결하는 고리의 역할로써 수많은 유럽여행가들과 상인들이 중국과 인도로 향하는 관문이었던 곳이다. 이러한 이유로 수많은 여행가들의 기록과 삽화들이 대영박물관이나 루브르 박물관에 남아 있는 것도 기정사실이다. 사진기가 존재하지 않았던 시절, 화가들의 그림들은 아름다움을 떠나 또 다른 과거의 기록이 되어, 고건축 재시공에서 가장 중요한 자료로 사용되고 있다.

지금은 건축고유명사가 되어버린 ‘커르번사러(caravansary)는, 2500년전 페르시아 제국의 권력을 연결하는 기반으로, ‘사파비(Safavi (1501–1736)’ 시대에서는 국가의 유통구조와 상권을 위해 또 다른 정치적 상징으로 자리잡았다. 또한 ‘커르번사러’는 이동하는 사람들을 위한 최초의 집합주거임과 동시에, 중동의 유목민족의 특성, 그들만의 종교, 그리고 '상인'이라는 각기 다른 문화적 요소가 더해져 재탄생된 ‘복합주거시스템’이라고 할 수 있을 것이다.