일러스트레이터가 행복해지는 순간

2010-04-15

이야기를 쓰고 상상을 그리며 일러스트레이터 겸 그림책 작가로 활동하는 이하영. 영국과 서울, 두 도시의 일상 속에서 그녀가 찾아낸 소소한 즐거움을 꼽아봤다. 어린 시절의 추억과 일상의 풍경이 담긴 일곱 가지를 통해 일러스트레이터로서 그녀의 취향과 생각 또한 가늠해보게 된다. 행복해지고 싶다면 좋아하는 것들을 떠올려보자.

에디터 │ 이지영(jylee@jungle.co.kr)

글, 사진 │ 이하영(hayoungyi.com)

이전엔 다소 삭막했던 한강시민공원이 최근 재정비되면서 한강 둔치는 자전거를 타고 다니기에 최적의 장소가 되었습니다. 밤에 자전거를 타고 한가롭게 강변을 따라 달리는 기분은 말로 다 표현할 수 없을 정도로 좋습니다. 한참 땀을 흘리며 달리다 보면 답답하던 가슴과 머릿속이 환해지면서 기운이 솟는 게 느껴지는데 이게 바로 ‘runner’s high’인 건지, 은근히 중독성이 있어요. 게다가 하루에 한 시간만 슬슬 달려주면 몸이 자연히 좋아지고 따로 다이어트를 따로 할 필요도 없으니 자전거를 사랑할 수밖에 없지요. 여의도부터 잠실까지 석유나 전기를 소모하지 않고 자력으로 쉽사리 이동 할 수 있다는 사실은 자전거를 타기 전에는 상상도 못했기에 신선한 충격이었습니다.

만약에 소장한 책을 모두 버리고 한 가지만 선택해야만 하는 상황이라면, 고민의 여지없이 벽초 홍명희님의 『임꺽정』을 택할 것입니다. 어렸을 때 이 책을 처음 접하곤 완전히 푹 빠져서 몇 번이고 반복해서 읽고 또 읽었더니 지금은 책이 나달나달해졌습니다. 일제시대에 쓰여진 소설인데 수 십 년이 지난 지금 읽어도 어찌나 흥미진진하고 감칠맛이 나는지요. 등장 인물들은 조선시대에 한반도 어딘가에 실제로 살았을 법한 누군가를 묘사해 놓은 듯 생생하고 개성이 넘칩니다. 대부분의 한국 문학 작품에서 조금씩은 풍기는 외래의 냄새가 전혀 없이, 『임꺽정』은 고스란히 우리 이야기만의 구수한 냄새가 납니다. 마치 한국 전래동화의 완성도 높은 성인판을 읽고 있는 기분이 들기도 하고요. 한국에 이런 멋진 소설이 있다는 것이 기쁘고 다행스러우면서도 완결되지 못한 뒷이야기가 아쉽기만 합니다.

미술을 전공한 사람이라면 화방 쇼핑의 즐거움에 대부분 쉬이 공감하지 않을까 합니다. 알록달록한 갖가지 재료와 붓, 종이, 스케치북 등을 구경하다 보면 그 재료들로 뭔가 멋진 작업을 해낼 수 있을 것만 같은 기분이 들죠. 작업이 막힐 때 화방을 한 바퀴 돌아보면 새로운 활력과 영감이 생기기도 합니다.

창문 밖이 건물로 막혀있거나 흉물이 있어 전망을 망치거나 하는 일만 없다면, 대부분의 창을 무조건 좋아합니다. 좀 까다롭게 굴자면 시원한 경관에 나무가 있고 햇볕이 잘 드는, 또 크기가 너무 크지 않은 창이면 더욱 좋겠죠. 창문은 그 자체로 햇빛을 광원으로 하는 조명이기도 하고 자연을 그림 삼아 걸어둔 살아있는 액자이기도 합니다. 실내 공간은 창에서 비추는 다양한 빛에 따라 시시각각 전혀 다른 공간으로 변화합니다. 달리 창을 좋아하는 이유가 더 필요할까요.

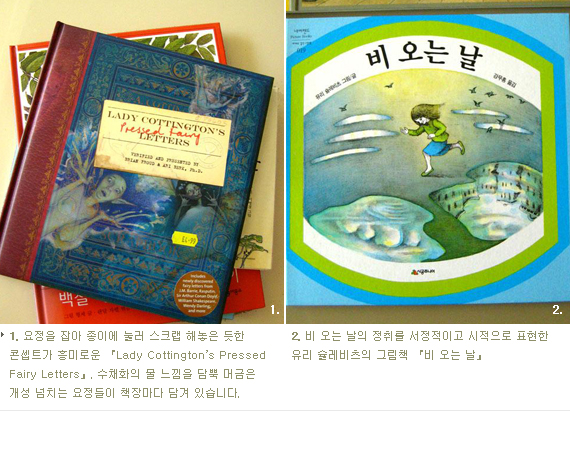

스무 장이 채 안 되는 그림들과 절제된 약간의 글로 표현되는 그림책은 간결하면서도 효과적으로 독자에게 메시지를 전합니다. 함축적인 표현과 장면 사이에 생략된 과정은 상상력을 자극하고, 구석구석에 숨어 있는 디테일들은 풍부한 즐거움을 전해주죠. 어렸을 때 좋아했던 그림책을 성인이 되어 다시 본다면 색다른 맛을 느낄 수 있을 겁니다. 어린 아이의 시각으로 재미만을 느끼며 가볍게 읽었던 내용을 성인이 되어 다시 보면 미처 몰랐던 깊은 감동을 발견하게 되기도 하고, 또 어린 시절에는 당연하게 알아채던 부분을 못 보고 넘어가기도 합니다. 이것은 나이를 먹으면서 그림보다는 글을 더 쉽게 읽게 된 탓도 있고, 세상에 대해 아는 것이 많아진 만큼 어릴 때의 호기심으로 유심히 관찰하지 않는 까닭도 있을 것입니다. 어른과 어린이의 시각이 다르긴 하지만 여전히 그림책은 모든 연령이 공감할 수 있는 매력적인 매체입니다. 그림책을 보는 성인이 많아 졌으면 좋겠네요.

음식 만들기를 처음 시작한 것은 영국 유학 시절에 생존을 위해서였습니다. 한국 식료품이 다양하지도 않고 알뜰하게 살림을 해야 했기에 한정된 재료로 요리를 하기 일쑤였고, 때문에 정해진 조리법에서 변형된 음식을 자주 만들곤 했습니다. 그런데, 나만의 조리법을 시도하면서 어떤 맛이 나올지 기대하는 과정이 꽤 흥미로웠습니다. ‘꿩 대신 닭’이라고 스파게티 면을 넣어 짬뽕을 만들기도 하고, 새우젓 파스타나 파 스프를 만들기도 했었죠. 작업에 쏟아야 할 창의력을 밥 하는 데 쏟아 부은 것 같기도 합니다. 어쨌든 요리에 대한 애정과 음식의 맛은 별개인 듯 합니다. 최근 드라마

<파스타>

를 보며 다시금 실험 정신이 타올라 가족들에게 새로 개발한 파스타를 수 차례 선보였는데, 얼마 지나지 않아 아버지께서 저의 요리에 거부 선언을 하시고 말았던 슬픈 사건을 떠올려보면 말이죠. 저처럼 기존 음식 맛에 대한 고정관념을 완전히 버린 사람만이 실험 요리를 즐길 수 있을 듯 하네요.

일기는 혼자 떠는 수다와도 같습니다. ‘나’에 대해서 사소한 것까지 시시콜콜 이야기할 수 있는 친구를 구하기란 사실 힘들고 그런 친구가 있다 해도 폐를 끼치는 일이니까요. 그래서 저는 일기장에다 남들에겐 못할 수다를 풀어놓곤 합니다. 아무리 길게 적는다 해도 일기장은 불평하는 일이 없으니, 편안하게 속 이야기를 털어 놓을 수 있지요. 감정적으로 동요된 상태일 때 글을 써 나가다 보면 마음이 한결 차분해지는 것을 느끼곤 합니다. 적어두지 않으면 잊혀져 영영 사라져버릴 일상이나 스쳐 지나가는 작은 생각들의 기록임은 물론, 작업 아이디어의 공급원이 되기도 하기에 일기 쓰기는 매우 소중한 활동입니다.