아티스트의 팔렛트, 색에 대하여

2016-05-09

디자이너에게 색이란 무엇일까. 매일 무의식적으로 선택하고 소비하는 우리의 일상을 가득 채우는 색을 우리는 어떻게 보고 있을까. 우리 눈에 보여지는 컬러, 대상 스스로 가지는 고유의 실사 컬러 이외 디자인 과정을 통해 우리는 색을 어떻게 판별하고 경험하고 있으며 창조의 영역에서 컬러는 어떻게 발현되고 있을까.

에디터 ㅣ 김미주(mjkim@jungle.co.kr)

자료제공 ㅣ 서울시립미술관, 대림미술관

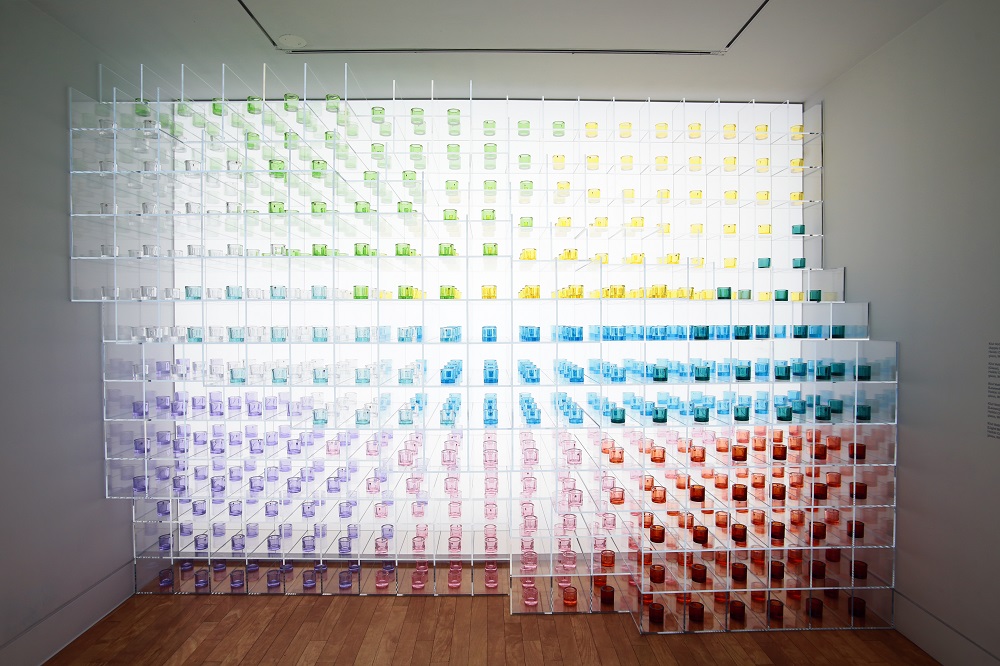

ⓒiittala, Kivi votive

매년 겨울이 지나고 봄이 시작됐을 즈음, 인도 전역에서는 '색의 축제(Holly)'가 열린다. 형형색색 컬러풀한 색 가루를 서로 던지거나 물감을 묻히며 즐기는 축제는 남녀노소 수평적 관계에서 모두 공평하게 ‘색’을 나누며 즐기는 모습을 보여준다. 선이 악을 이기고 겨울이 끝나고 봄이 오는 것을 알리는 색의 축제는 예로부터 ‘색의 상징성’을 바탕으로 하며, 색의 풍습을 통해 그 전통을 이어왔다. 우리나라 또한 해가 바뀌면 세시풍속으로 붉은 음식을 먹게 되는데, 이 때 우리는 이 붉은 컬러를 두고 촉귀(逐鬼), 즉 집안의 잡귀와 액을 물리치는데 이용했다. 음양사상에서는 이 붉은 색이 양(陽)을 상징하는 것이다.

색에 담긴 사상과 풍습들의 일면과도 같이, 우리는 사회문화적 맥락 속 일상에서 ‘색’을 매일 마주한다. 하지만 의식 아래 선택하거나, 무의식적으로 소비하며 사용한 색에 대해 우리는 얼마나 정확히 알고 이를 활용하고 있는 지에 대해 종종 의문이 따른다.

홀리 축제에서 쓰여지는 컬러들 (출처: en.wikipedia.org)

실제로 보여지는 색, 작업을 통해 구현된 색, 기기를 통해 변환된 색 등은 각각 같은 컬러코드를 가졌다 할지라도 모두 같은 색으로 치부될 수 있는 것일까? 모든 디지털 기기를 사용하는 사람의 환경마다 다르겠지만, 작업대 위에 듀얼 모니터를 사용할 경우에 모니터 종류에 따라 혹은 시선이나 방향, 각도에 따라 같은 컬러가 제각각 달리 보이기도 한다. 컬러를 선택하는 것에 신중해질 수 밖에 없다.

직관과 본질, 색에서 발견하는 새로운 가치

다양한 시각 이미지 앞에 우리는 색채를 어떻게 인식해야 할까. 북서울시립 미술관에서는 박미나 작가를 통해 색에 관한 유의미한 전시를 선보였다. 색채를 통해 즉각적인 시각 경험에 익숙한, 일상에 젖은 색을 '감상'의 대상으로 선정한다. 유채와 무채로 나뉜 색의 영역에서 유채색은 우리동네 색풍경을 그리고 표정을 담은 이모티콘 회화를 통해 개인과 사회적 맥락 속의 색으로 전달한다. 우리의 일상 속 관계들과 이의 내피와 외피를 모두 담은 색은 눈으로 보이는 너머의 색에 대한 이야기를 끌어내는 것이다.

작가는 미술관 앞 ‘등나무 근린공원’을 중심으로 주변을 걸으며, 풍경의 상당 부분을 차지하는 아파트와 쇼핑몰을 비롯하여 현수막, 표지판, 바닥의 아스팔트와 도로 중앙선까지 특유의 시선으로 지역색을 관찰, 채집했다. (사진: 플래시큐브 남기용)

색을 수집하고 정렬하는 다양한 작업을 선보이는 박미나 작가의 <2016년 1월 1일 등나무 근린공원에서>, 2016 (사진 : 플래시큐브 남기용)

빛과 어두움의 비율에 따라 달라지는 색의 미묘한 차이, 무채색에서는 우리가 작업하면서 숫자로만 알고 있던 색의 차이는 비율에 따라 색의 단계, 검은색과 흰색의 비율에 따른 변화를 그리고 제조사나 재료에 따라 발생하는 색의 미묘함을 보여준다. 그저 색을 보는 것에서 빛에 반응하는 색의 변화는 우리가 ‘보는 색’에서 새로운 대상과 빛을 변수로 생각할 수 있는 계기를 주는 것이다.

무채색의 14단계 명도, 벽에 수성페인트

딩벳 글꼴에 따라 출력된 딩벳 이미지를 화면에 재구성해 감정이 담긴 표정 문자 회화를 제작한다. 디지털 환경에 맞는 색이 갖는 의미를 전달한다.

여섯 아티스트의 색에 대한 고찰

일상의 숨겨진 색을 아티스트는 어떻게 표현해낼 수 있을지를 선보인 대림미술관의 컬러에 관한 전시는 앞서 직관과 본질의 시각에서 접근한 색의 내면을 디자이너가 발산하는 색의 여정으로 담는다. 다양한 재료, 디자인 과정, 공간으로 확장되는 색은 유리, 패브릭, 가죽, 금속 등의 서로 다른 물성을 지닌 재료를 통해 새로운 질감(텍스처)의 경험으로 색의 이야기를 이어간다.

ⓒAlison Anselot

시그니처 가구가 나타내는 컬러, 디자인과 색, 재료의 질감, 구조적 형태의 조화를 보여준다. ⓒMOROSO

모든 디자인 영역에 있어 색이 핵심 키의 역할을 하는 만큼 색을 활용한 상품들의 차별화 지점들을 발견할 수 있다. 컬러 트렌드는 매년 변한다지만 그것들을 이끄는 디자이너의 능력이야 말로 색을 확산하며 재생산 되며, 이는 곧 디자이너를 통해 많은 사람들이 색의 가치를 새롭게 인식하는 계기로 연결되곤 한다.

색이 공간과 만나서 전달하는 팽창된 힘, 그리고 삶의 가장 가까운 곳에서 펼쳐지는 숨겨진 미적 관심은 컬러에서 나타난다. 작은 날개짓의 만들어 내는 미묘한 차이들이 결국 일으킬 큰 변화를 컬러 속에서 발견할 수 있을지, 우리는 컬러의 안과 밖에 대한 연구가 필요한 시점이다.