낙서의 기쁨_ 무식하게 기록하고 버리기

타이포그래피 서울 | 2016-01-19

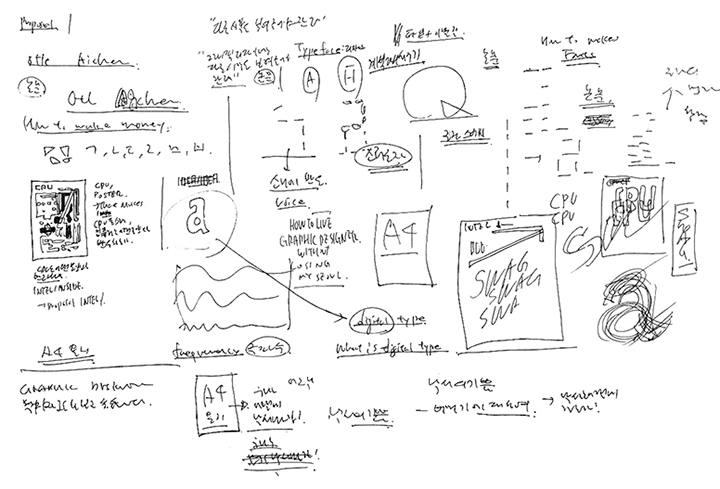

낙서의 기쁨은 쓰다가 버리는 데 있다. 수정액으로 지워가며 정해진 틀에 기록하는 문서 기입과 달리, 볼펜으로 쓰다가 실패하면 덮어버리면 된다. 그런 면에서 A4는 가장 이상적인 낙서 용지다. 가볍고 값싸고, 버려도 죄책감이 들지 않는다. 1+1을 '득템'하는 기분으로 한 장 실패하면, 다시 한 장을 꺼내 쓰면 된다. 한 가지 단점이라면, 낱장을 엮기 힘들어서 보관이 쉽지 않다는 것. 대신 구겨서 쓰레기통에 버리는 쾌감이 있다. '다시! 다시!'를 외치며 무의식적으로 낙서를 하게한다.

기사제공 | 타이포그래피 서울

구겨진 A4 용지. 낙서하기에 최적의 용지. 버리기도 좋다. 한 번씩 모아놓고 보면, 뇌 모양으로 보이기도 한다. 쓸데없는 생각을 떨쳐버리듯, 구겨서 버릴 때 쾌감이 난다.

아이디어를 떠올리며 하는 낙서는 농구와 비슷하다. 마지막 버저비터를 남기고 골대를 향해 농구공을 던지는 마이클 조던(요즘은 르브론 제임스가 대세지만)처럼, '이번이 마지막이야!'라며 구겨진 종이를 다시 쓰레기통으로 던진다. 던지다 보면…. 생각이 난다.

몇 번을 실패하고 쓰고 버리기를 반복하다 보면 괜찮은 아이디어가 쓱 올라온다. 그러니 대부분 누구나 처음에 떠올린 아이디어는 쓰레기일 확률이 높다. 겸허히 인정하자. 머릿속에서만 이런 상상을 한다면, 무언가 물리적으로 누적되는 진전이 없다. 쓰고 다시 버려야 한다. 나처럼 머리가 똑똑하지 않은 사람은 더욱 그러하다.

아이디어란 버리면서 누적된 낙서의 양만큼 비례한다. A4 용지는 쓰고 버리기에 가장 이상적이다. 다만 내 경우는 모아서 쌓아둔다. 이것이 내 나름의 버리기 방식이다.

〈책의 힘〉을 쓴 일본 사회학자 오사와 마사치는 책을 쓰기 전에 한눈에 전개도가 그려지게 A4 용지에 구조를 그린다고 했는데, A4 용지는 스케치하기에 가장 적당한 크기다. A3 용지는 너무 크고, A5 용지는 쓰다 보면 크기가 아쉽다. A4 용지 한 면을 채우고 생각이 안 날 때는 다시 뒷면을 넘기고 쓰면 된다. 여러모로 낙서하고 버리기 좋다. 무엇보다 줄무늬가 없어, 자유롭게 그릴 수 있다.

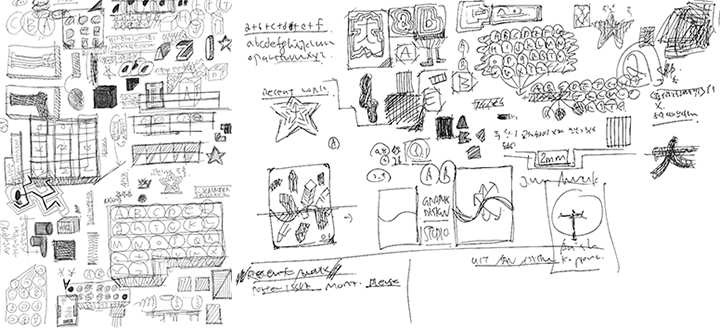

나의 경우 보통 A4 용지 한 면을 낙서하다 보면, 알파벳 A부터 Z가 자주 나타난다. 별표나 동그라미도 등장한다. 네모난 사각형을 그리고는 입체감을 주는 것은 미술 학원에서 배운 석고 소묘의 버릇 때문인 것 같다.

쌓아두면 어느 순간 이런 생각도 든다. '내가 이만큼 무식하구나…. 남들이 몇 장이면 끝낼 생각을, 나는 하루 온종일 쌓아두면서 다시 반복하고 끄적이다니….' 또는 은행 자동이체 통장에 얼마가 남아있는지 금액을 계산하다가, 포스터 디자인을 하기도 하고 뜬금없이 별을 그리다가 알파벳을 A부터 Z까지 무의식적으로 그린다.

이 정도면 낙서 집착증이다. 머릿속에서는 이런 생각이 순간이동처럼 왔다가 사라지지만, 낙서는 모두 기록으로 남아 얼마나 정신이 산만한지 보여준다.

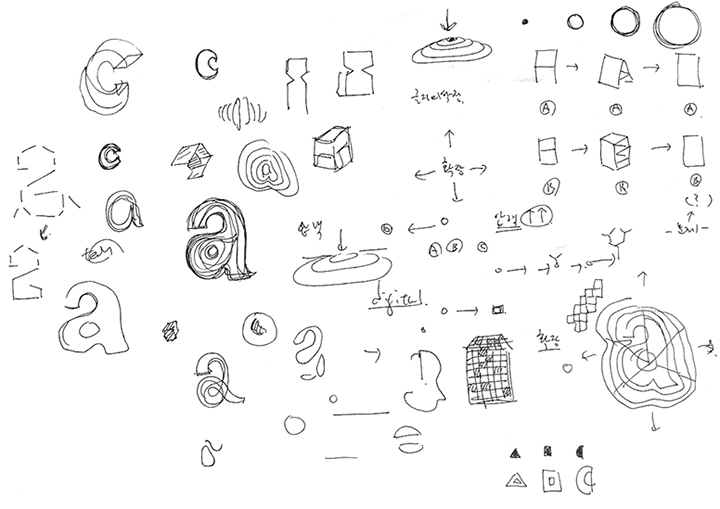

글자를 디자인할 때는 알파벳 소문자 a를 자주 그리게 된다. 크기를 키우거나, 면으로 분리하거나 선으로 구분하면서 다양한 가능성을 본다.

여하튼 A4 용지에 하는 낙서의 매력은 버리고 쌓아두면서 어느 순간 짠하고 건질 한 장의 괜찮은 아이디어와 그러기 위한 쓸데없음이다. 생각만 하고 사라지는 상상보다 훨씬 육체적이다. 꾸깃꾸깃 손을 움직여 그리고 낙서하다 보면, 무언가 퇴적을 남긴다.

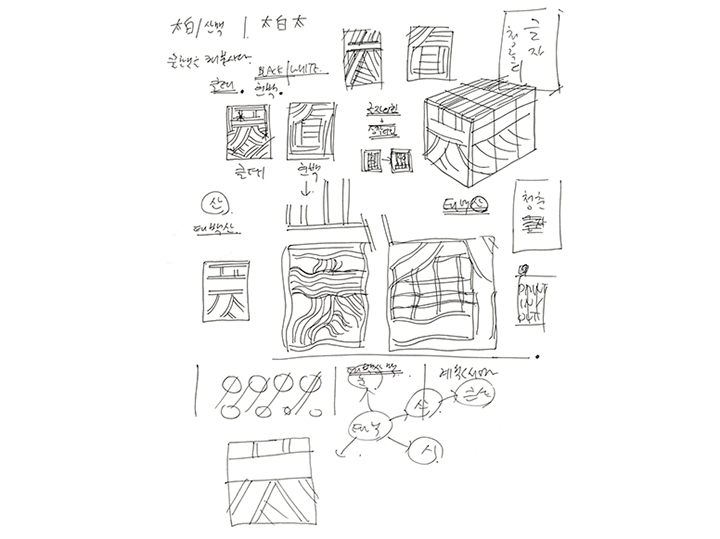

포스터를 만들기 전에 항상 A4 용지에 낙서한다. 태백(太白)에서 열리는 전시의 포스터 디자인을 위해, 태와 백을 구분해 2장의 포스터를 떠올리며 여러 각도로 낙서한다. 공간 지각 능력이 떨어지는 사람에게는 직접 낙서를 하면서 여러 각도의 모양을 그려 보는 게 도움이 된다.

낙서란 퀵 아저씨의 전화번호와 레고 블록 모양의 그림이 어제 먹은 스타벅스 커피의 영수증과 함께 모여서 모든 게 뒤죽박죽 엉클어진 상태에서 하나씩 삐쳐 나온 생각의 실마리 같은 거다. 여기서 이만큼, 저기서 요만큼 낙서를 틈틈이 하다 보면 쓸모 있는 아이디어가 나온다. 그러니 부단히 쓸데없이 낙서를 해야 한다. 낙서의 기쁨은 쓰다가 버리는 데 있지만, 더 큰 기쁨은 그것을 반복하여 나의 무식함을 깨닫는 데 있다. 부단히 실패하고 망쳐야 한다.

정답은 없다. 실패하고 실패해야 한다. 낙서는 실패의 기록이다. 실패를 하기 위한 가장 경제적이고 효율적인 도구이다. 그러니 이런 글도 낙서하듯 읽고 쓰고 또 버려야 한다. 낙서의 기쁨이란!

강구룡

그래픽디자이너, 디자인 저술가. 포스터와 책을 주로 디자인하지만, 디자이너로 작업하며 실패한 경험과 성공 이야기를 8:2로 버물려 글도 쓴다. 틈틈이 이 둘을 왔다갔다하며 낙서를 한지도 제법 10년이 훌쩍 넘었다. 그동안 그린 낙서로 조만간 새로운 책을 내려고 하고 있다.