포스트모던 디자인의 폐허 2

임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가 | 2015-07-22

‘냉전 시대의 포스트모더니즘은 비평적 의문과 전복의 제스처를 통해 무엇을 성취했는가?’

냉전 시대의 성기 포스트모더니즘은 모더니즘의 엄정한 이성중심주의적 방법론을 부정하고 해체함으로써 유토피아를 지향하는 발전적 세계관에 이의를 제기하는 양식의 조형 질서를 이종 현실로서 즉각 구현해버리는 쾌락주의적 전략이자 실천이었다. 모더니즘에 의문을 제기하는 형태의 디자인 실천을 가장 먼저 시도한 것은 건축가들이었다. 1968년 프랑스 학생혁명을 전후로 후기 구조주의 철학이 대두했을 당시 새로운 멘털리티가 형성됐다.

글 | 임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가

멤피스 그룹은 소비 지향의 여피 뉴요커와 거품 시대의 일본인에게 어필했다

에토레 소트사스는 건축가였지만, 고국 이탈리아가 1970년대 내내 불황에서 허덕인 탓에 대규모 건축 프로젝트를 통해 제 이상을 실현할 기회를 얻지 못했다. (소트사스는 오스트리아 인스브룩에서 태어났지만, 밀라노에서 성장하고 활동했던 인물. 사실 호황기였어도 역사 도시인 밀라노에서 대형 건축 프로젝트를 실현하기는 어려웠을 가능성이 높다. 지금도 밀라노에서 현대적인 구심점 노릇을 하는 고층 빌딩은 아르헨티나계 미국인 건축가 시저 펠리(César Pelli, 1926~)의 설계로 2011년 완공된 ‘토레 우니크레디트(Torre Unicredit)’-실용 공간을 기준으로 이탈리아 최고층 건축물-다.)

그래서 그는 1981년 멤피스 그룹(Memphis Group)을 조직해 후기 자본주의의 소비주의적 라이프스타일에 호응하는 새로운 인테리어 문법과 오브제들을 디자인했다. 멤피스 그룹의 정신착란적일 정도로 현란한 색채와 실용성을 위협하는 형태의 가구들은 흔히 팝아트 영향을 받은 것으로 이해됐지만, 레퍼런스 상당수는 모더니즘으로 수렴되지 못한 채 잊혔던 아르데코와 비엔나공방, 찰스 레이니 매킨토시가 시도했던 괴이한 조형적 시도들이었다. (그룹의 이름은 무의미하게도 첫 모임 내내 반복해서 틀었던 밥 딜런의 노래 제목과 가사-‘Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again(멤피스 블루스와 함께 다시 자동차에 갇혔네)’-에서 따온 것.)

멤피스 그룹 구성원은 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini, 1931~), 안드레아 브란치(Andrea Branzi, 1938~), 한스 홀라인(Hans Hollein, 1934~2014), 이소자키 아라타(磯崎新, 1931~), 구라마타 시로(倉俣史朗, 1934~1991), 우메다 마사노리(梅田正徳, 1941~) 등 디자이너들이 주축을 이뤘으나 바바라 래디스처럼 언론인도 있었다. (그래서 아주 빠르게 미디어의 주목을 받았다.) 이 그룹은 밀라노를 중심으로 활동하며 스튜디오공예가나 현대미술가들처럼 상업화랑에서 전시를 열었지만, 뉴욕의 여피들 사이에서 각광받으며 새로운 상류층의 문법으로 통용됐고, 거품 경제 시대의 도쿄에서도 상당한 인기를 끌었다.

뉴욕 맨해튼에서 소호의 건물 한 층을 통으로 사용하는 여피적 공간 연출 구조에서 멤피스의 디자인 오브제는 설치미술처럼 기호로서 빛을 발했고, 그것은 다시 내밀한 삶의 공간을 화이트큐브처럼 미적 게임이 전개되는 곳으로 과잉-독해되도록 이끌었으며, 그 결과 공간의 주인은 예술애호가로 미학화됐다. 하지만 소트사스는 1985년 그룹을 탈퇴했고, 1988년 조직은 해체됐다. (과잉 미학화한 여피들의 자아도취적 라이프스타일은 1991년 발표된 브렛 이스튼 엘리스의 소설 <아메리칸 사이코(American Psycho)>를 통해 신랄하게 풍자되며 박살이 났고, 탈냉전의 도래와 함께 성기 포스트모더니즘의 요란한 문법도 순식간에 파국을 맞았다.)

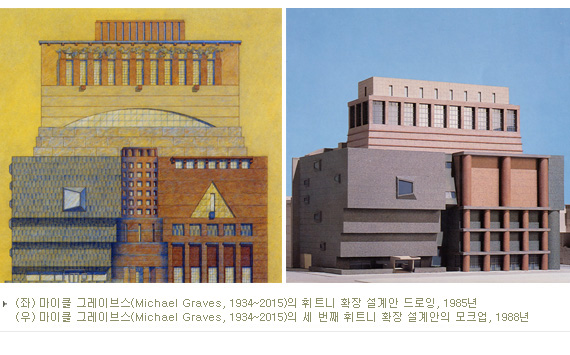

성기 포스트모더니즘 건축의 대표 주자 마이클 그레이브스의 도전과 좌절

1970~1980년대를 주도한 성기 포스트모더니즘 건축의 주역을 회고하자면, 현시점에는 프랑크 게리(Frank Gehry, 1929~)나 렌조 피아노(Renzo Piano, 1937~), 쿱 힘멜블라우의 볼프 프릭스(Wolf D. Prix, 1942~) 등이 크게 강조되지만, 당대 최고의 스타는 마이클 그레이브스(Michael Graves, 1934~2015)였다.

초창기 동료 피터 아이젠만(Peter Eisenman, 1932~) 등과 함께 기호학적 해체구성의 백색 건축을 꾸준히 변주해 르 코르뷔지에의 순수주의를 유희하는 ‘백색파(the Whites)’로 불리기도 했던 그가 일약 국제 스타로 떠오른 것은 1982년. 1979년 미 오리건의 포틀랜드시가 시립서비스빌딩 국제 설계 공모를 실시했고, 그레이브스는 1980년 우승해 1982년 전례 없는 조형 문법으로 대형 공공 빌딩을 완공해냈다. (설계 공모의 심사위원장이 모더니즘에서 포스트모더니즘으로의 전환을 이끈 건축가 필립 존슨이었다.)

고전적인 삼단 구성의 문법을 새로운 장식적 구조로 재해석해낸 이 대형 빌딩에 많은 이들이 충격을 받았다. 어떤 면에서 포틀랜드빌딩은 1977년 개관한 퐁피두 센터(Centre Georges Pompidou)보다 더 크게 모더니스트들의 심기를 건드렸다. 퐁피두 센터는 낙후된 파리시 마레 지구의 재개발을 추동하는 뜻에서 그리고 내적 질서를 투명하게 드러내는 모더니즘 건축의 이상을 포스트모던하게 구현하는 뜻에서 첨단 기계 배관 시설을 모두 외부로 노출하며, 역전된 모더니즘의 문법을 취했다. 모더니스트들은 퐁피두 센터가 자신들을 무시하고 있거나 모더니즘의 질서에 큰 위협이 된다고 느끼지 않았다.

1982년에 개관한 포틀랜드빌딩은 1985년에야 건물의 일부인 조각상 포틀란디아(Portlandia)가 설치돼 완전히 단장을 마칠 수 있었지만, 아무튼 모더니스트 건물보다 화려하고 쾌적했음에도 예산은 훨씬 적게 소요했다는 점에서 중산층 시민들의 지지를 받았다. (조각가 레이몬드 캐스키가 제작한 여신상 포틀란디아(Portlandia)는 포틀랜드시의 문장에서 모티프를 딴 것으로, 미국에서 자유의 여신상 다음으로 큰 동판 르푸세(copper repoussé) 기법의 동상이다.) 특히 그레이브스가 구현한 디즈니랜드스러운 취향은 모더니즘 건축의 엘리트주의에 반하는 새로운 성취로 해석되며 대중문화에 감정이입하는 이들의 환심을 샀다.

그레이브스의 서거 직후 피터 아이젠만은 뉴욕타임즈와의 전화 인터뷰에서 1980년대를 회고하며 이렇게 말했다. “그는 포퓰리즘과 상업화의 길을 택했다. 내 생각에 그런 일은 대가를 치르기 마련이다.” “당시 그는 힙의 정점에 있었다.” ‘대가를 치른다’는 표현은, 1985년 그레이브스가 마주했던 고약한 반대 시위를 뜻하는 것이었을 터.

대중추수주의가 대가를 치르다: 노 모 포 모!

1985년 휘트니미술관을 확장하는 건축 설계 프로젝트에서 그레이브스가 기존의 브로이어 빌딩을 장식적 하단으로 활용하는 확장 설계안을 제시하자 포스트모더니즘에 반대하는 이들이 비난 여론을 일으켰다. (뉴욕사람들은 뉴욕이 모더니즘 건축의 본고장이라는 자부심을 갖고 있었고, 또 포스트모더니즘의 새로운 어법은 1984년 LA올림픽경기를 통해 ‘캘리포니아적인 것’으로 자리매김한 터였다.) 반대 시위에 나선 이들은 외쳤다. “노 모 포 모!(No Mo Po Mo!)” (‘포스트모더니즘은 더 이상 안 된다!’라는 뜻의 구호였다.)

건축가는 애를 썼지만 야심 차게 준비했던 휘트니 확장 설계안은 결국 좌초됐다. 이 사건은 그의 최전성기가 서둘러 막을 내리는 계기가 됐고, 포스트모더니즘의 비판자들에게는 공격적 자세를 한층 더 가다듬는 기점이 됐다.

다재다능했던 그레이브스는 알레시(ALESSI)사를 대표하는 <9093> 주전자(1985년 출시)를 비롯해 수많은 일상 제품을 디자인했다. 출시된 제품이 약 2,000종이라니, 어마어마한 창작열이었다. (2003년 척수 감염으로 하반신이 마비되는 불운을 겪은 그레이브스는 병원과 환자를 위한 디자인으로 사회에 공헌했고, 말년에는 건축 설계 대신 페인팅 작업에 열정을 쏟았다.)

2014년 10월 뉴저지 해밀턴시의 조각공원(Grounds for Sculpture)에서 개막한 그의 회고전 제목은 <마이클 그레이브스: 프롤로그로서의 과거(Michael Graves: Past as Prologue)>. 역시 이중 기호로서 그레이브스의 활동이 이후 비평적 모더니즘의 프롤로그라는 의미와 그가 건축의 역사를 프롤로그 삼아 제 전성기를 일궜다는 의미를 동시에 지닌다.

그레이브스에겐 낙천적인 신고전주의자의 면모가 있었다. 첨단 기술보다는 드로잉과 페인팅을 통한 상상의 전개를 중시했고, 또 역사적 양식 요소를 적절히 활용하기를 즐겼다. 시민 사회의 공동체 감각에 부합하는 공공성을 중시해서 사람들이 함께하는 광장의 문법 등을 잘 활용했는데, 이러한 특징은 청년기에 장학금을 받아 2년간 로마에 체류하며 고대 로마 건축을 연구한 경험의 결과이다.

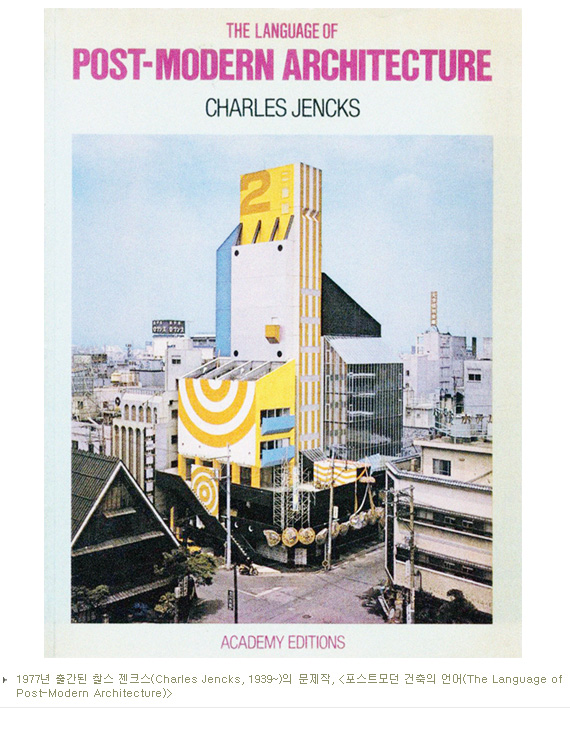

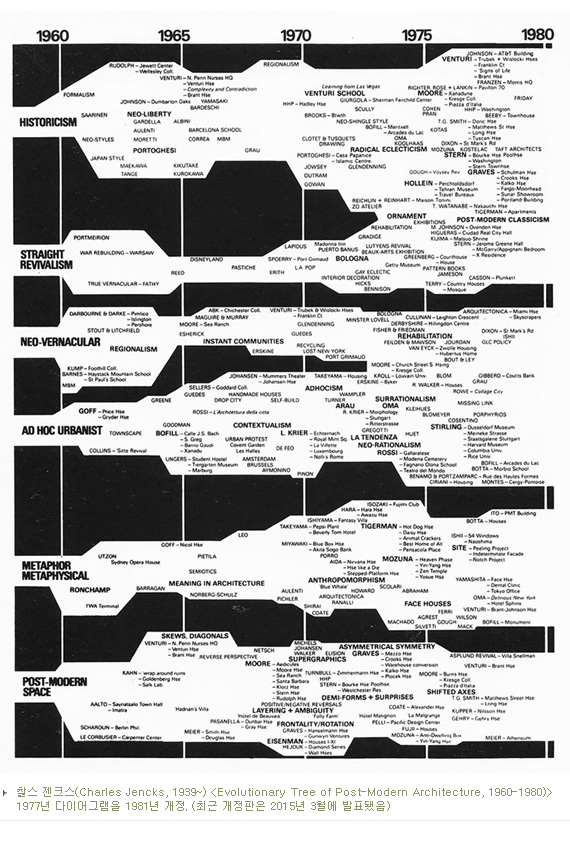

냉전기 포스트모더니즘 건축 이념의 치어리더, 찰스 젠크스

건축물은 설계하고 구현하는데 시간이 오래 소요되기 때문에 포스트모더니즘의 이념적 특징을 널리 알리고 새로 등장하는 포스트모던 건축가들의 실천을 옹호하는 역할은 논쟁적 평론가/이론가들이 맡았다. 가장 성공적이었던 인물은 1977년 문제작 <포스트모던 건축의 언어(The Language of Post-Modern Architecture)>를 출간한 평론가 겸 조경건축가 찰스 젠크스(Charles Jencks, 1939~)였다. 포스트모더니즘의 비평 전략을 제시한 것은 자크 데리다를 위시한 후기 구조주의 철학가들이었지만, 건축가 사회에서 대대적 반향을 이끌어낸 것은 적절한 시점에 비교적 평이한 언어로 패러다임 전환의 당위성을 해설해낸 젠크스였다. (<포스트모던 건축의 언어>는 1977년 초판이 발행된 이후 1978, 1981, 1984, 1986, 1991, 2002년 6차례에 거쳐 개정판이 출간됐으며, 11개 이상 언어로 번역 유포됐다.)

조형 예술 분야 전반의 성기 포스트모더니즘을 건축을 중심으로 총괄하는 작업도 젠크스의 몫이었다. 그가 1986년 출간한 <무엇이 포스트모더니즘인가?(What is Post-modernism?)>도 1987년 개정판, 1989년 확장-개정판으로 이어졌고, 1996년 완전히 개작한 네 번째 판본이 발행됐다. 돌이켜보면 포스트모더니즘을 이의 제기적 탐구로 특징짓고, 그 기호학적 조형 언어의 이중 구조와 아이러니의 미적 효과를 설명, 말기 모더니즘과 포스트모더니즘을 시대 양식으로 구분한 것도 모두 그의 공이다.

하지만 성기 포스트모더니즘의 주역이었던 그레이브스가 1985년을 기점으로 주도권을 상실했듯, 젠크스도 비슷한 시기에 담론적 주도권을 차차 상실하기 시작했다. 1983년 평론가 할 포스터(Hal Foster, 1955~)는 자신이 편집한 앤솔로지 <반미학: 포스트모던 문화론(The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture)>의 서문 ‘포스트모더니즘: 서문(Postmodernism: A Preface)’에서 이렇게 글문을 열었다.

“포스트모더니즘: 그것이 어쨌든 존재한다면, 그렇다면 그건 무슨 뜻인가? 포스트모더니즘은 개념 혹은 실천인가, 특정 지역의 문제 혹은 완전히 새로운 시대 또는 경제적 단계인가? 그 형식과 효과와 위상은 무엇인가?”

이는 마치 젠크스의 담론에 화답하겠다는 말처럼 들리기도 했고, 이후 실제로 할 포스터는 포스트모더니즘을 모더니즘과 현실의 괴리에 대한 이중의 메타-비평이 되는 저항적 실천으로 재규정해냈다. 유희적 성격보다 비평적 성격이 강화되기 시작한 것. 포스터가 주창한 ‘저항으로서의 포스트모더니즘’은 탈냉전 시기의 2차 포스트모더니즘으로 이어지는 연륙교 노릇을 했다. 그 진보적 색채의 다리는 모더니즘의 아버지들을 살해해 새로운 질서를 구현하는 것이 당연시되는 탈냉전 시기의 본격 신자유주의 세계(1992~2008년)로 우리를 안내했다.

2010년대 오늘은 전후 모더니스트(가운데 장수하고 있는 몇몇)와 포스트모더니스트, 포스트-컨템퍼러리스트가 각자의 영역을 분점하고 있는 특이한 시기이다. (이미 냉전기의 포스트모더니스트 상당수가 사망했다.) 전후 모더니즘의 주역은 거의 모두 세상을 떴지만, 아직 1920~1930년대생 주역들 상당수가 살아서 크고 작은 회고전을 열고 또 회고적 기획전에 참여하고 있다.

이러한 3중의 이질적 시간대를 보고 경험할 수 있는 시기는 길지 않을 것이다. 십 년 내에 전후 모더니스트 세대의 생존자들도 하나둘 서거할 테고, 그들의 부재는 오늘의 시간 구성과 감각 모두에 어떤 식으로든 영향을 미칠 것이다. 예를 들면 비판하고 원망할 모더니스트들이 모두 저승으로 떠나버린 상황에서 노년기에 접어든 포스트모더니즘의 주역들은 무엇을 할 수 있을까?

전후 모더니스트에게 회고전을 열어주는 곳은 현대미술계뿐이다. 디자인계에는 그런 현대적 전통이 부재하다. 북미 그래픽 디자인계에서는 명예의 전당이 그 역할을 대신하고 있기는 하나, 산업/제품 디자인계엔 그마저도 존재하지 않는다. 어쩌면 좋을까?

2007년 런던 디자인뮤지엄에서 첫 회고전을 열고 이후 세계를 순회하는 패키지 형태의 회고전 <레스 앤드 모어(Less and More)>를 연 제품디자이너 디터 람스(1932~)의 사례는 지극히 예외적인 것이었고, 2009년 뉴욕 현대미술관에서 월간지 <에스콰이어>의 기념비적 표지로만 미니 회고전을 열었던 그래픽디자이너 조지 로이스(1931~)의 경우도 그저 운이 좋았다고 볼 수 있다. 국내 경우를 봐도 현대적 제품 디자이너 1세대 민철홍(1933~), 기업용 그래픽 시스템의 개척자 조영제(1935~), 전천후 산업디자이너 한도룡(1933~), 시각정보디자인의 개척자 권명광(1941~) 등의 회고전을 열고, 그 역사를 집단 기억의 형태로 아카이브해야 하는 과제가 코앞에 닥쳤지만, 그 일을 해낼 기관과 인력이 마땅치 않다.

그래도 이웃 나라 일본에서는 지난 2014년 에쿠안 겐지(榮久庵憲司, 1929~2015)의 회고전이 열렸고, 야나기 소리(柳宗理, 1915~2011)의 회고전은 2015년 현재 아시아 3개 도시-싱가포르, 홍콩, 타이페이-를 순회하고 있다. 한국 디자인계, 분발해야 한다.