주변을 살피면 그것이 보인다_ 디자이너 유 정 한

2005-02-28

눈이 오고 있었다.

그의 사무실에 들어서는데 정면 유리창 넘어 보이는 부식된 철판 앞으로

하얀 눈꽃이 고요하게 흩날리고 있었다.

“이런 표현 정말 촌스럽지만, 여기서 보니 눈이 너무 아름답게 내리네요. 거참…… 하하하”

멋적은 마음에 웃고 말았지만, 그 아름다움을 그저 그렇게 표현한 것이 못내 아쉬워 “거참…”이라는 객쩍은 단어에 마음을 실어 보았다.

유정한의 디자인은 그런 것이었다.

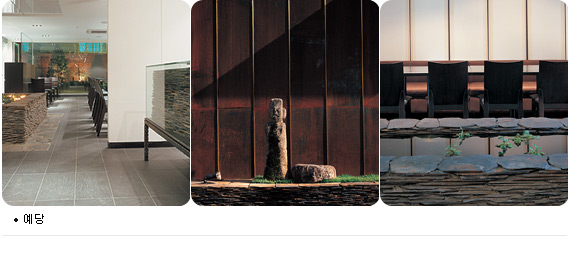

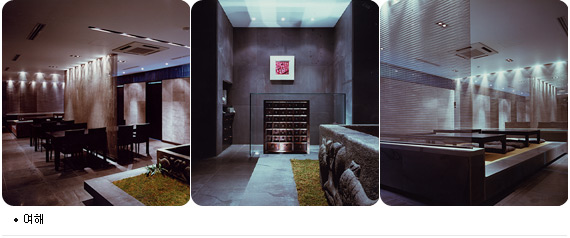

완벽한 미의 표상이라 할 수 있는 자연을 태연하게 실내 공간으로 끌어들이는 것.

억지를 부려 소란스럽게 만들어 내기보다는 있는 그대로 본연의 모습을 드러내어 그 아름다움을 보는 사람들에게 선물한다.

인터뷰 | 호재희 정글에디터 (lake-jin@hanmail.net)

어느 천재나 다 그런 것인가? 집안의 반대로 산업공학과에 진학하였지만, 흥미롭지 않은 일에 자신을 맡길 수 없었던 유정한은 근근이 대학을 졸업하고 배짱으로 사무실을 열었다.

나름 사무실의 구색을 갖추고 직원까지 뽑아놓고 보니 일이 없더라. 사무실 직원과 낮 시간에 하던 일은 roll play였다. 오늘은 내가 디자이너 내일은 내가 고객.

일과시간이 끝나면 함께 명동에 있는 다방엘 갔었더랜다. 그때,

의미 없이 건넨 명함이 일의 물꼬를 트기 시작했다.

그 다방의 인테리어를 맡게 된 것이다. 계단실 하나만 부탁한다는 말에 적잖게 실망했지만, 빠른 시일안에 홀까지 수주하리라 결심했다. 그 욕심에 그 열의를 다하니, 그 순간 종로일대 디자인은 다 그의 ‘일’이 되었다. 시작은 작았지만, 디자인 하는 공간마다 돈을 벌어 점차 상공간 컨설팅에 이르는 ‘사업가’가 되어가고 있었다.

그러던 어느 날 문득 자신의 정체성에 대한 의문이 들었다. 상업 공간의 성공에 대한 감각은 발달하고 있었지만, 그것은 그가 하고자 함이 아니었다. 돈을 벌기 위해 ‘사업가’가 될 수 있었지만, 유정한은 디자이너로 살아가고 싶었다. 젊은 시절, 환경이 사람에게 주는 영향을 알게 되었고 그것이 계기가 되어 특정 계층을 위한 무엇이 아닌 대중이 함께 만지고 공유할 수 있는 공간 디자인을 해 사람들의 생활 깊숙이 영향을 미치리라 결심했던 초심으로 돌아갔다. 사업가로써 회사를 키우기 보다, 사회에 무언의 영향력을 발휘하는 디자인을 하는 것이 그가 원했던 디자이너’다움’ 아니겠는가.

발로 뛰면서 얻은 경험이 힘이 되어 사물을 보는 시각이 생겼고, 경험에서 나온 희미한 ‘감’이 디자인의 기본이 되었다.

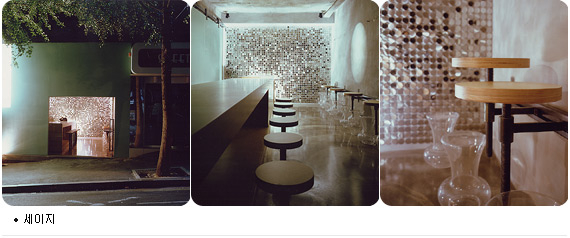

그의 디자인은 질박하고 풋풋하다. 계속해서 뭔가 담을 수 있을 것 같은 느낌이 든다.

색채도 재료도 가공되지 않은 그 모습 그대로가 좋단다.

색으로 무언가를 멋내기 보다 물성이 그대로 드러나는 색이 좋고, 형태 또한 비틀고 주물러 새로이 만들어 내기보다 원초적인 그 자체가 아름답다.

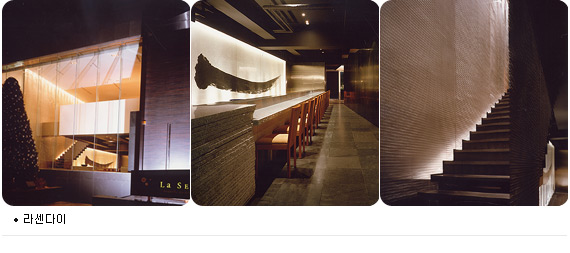

그러한 연유로, 어느 순간부터인가 공간에 ‘선’하나 사용하기도 소중하게 되었다고. 원초적인 배경에 디자인 된 어떤 하나가 눈에 띌 때 그것이 가장 아름답다 생각한다.

대상이 무엇이건 간에 ‘-다움’이 중요하다 믿는다. 그에게 있어 본질을 찾는 것이 디자인이기에 그 디자인의 시작은 ‘지움’이다. 하나 하나 불필요한 것을 지우면서 그 의미를 찾다 보면 궁극적으로 남는 것이 있는데 그것이 바로 디자이너 유정한의 디자인이다.

우리의 것이란,

한국적이라 함은,

눈에 보여지는 한옥 처마의 선이나 버선 코 모양 같은 것이 아니다.

그냥 우리네 삶에서 발견 될 수 있는 그것이 한국적인 것이다.

그저 벽에 비친 호롱불의 그림자에서 한국적인 것을 발견할 수 있듯 일상에서 어렴풋하게나마 발견할 수 있는 그것을 한국적이라 할 수 있다.

사람들이 생활하는 본질적인 공간에 우리의 공간을 덧대면, 눈에 보이지는 않지만 느껴지는 무엇이 있고, 그런 느낌을 ‘한국적’이다 라고 말 할 수 있을 때 그것은 성공적인 한국적 공간이 된다.

이렇듯 디자인이라는 것은 시각적인 것이 아니라 감각적인 것이다. 사람과 환경, 자연이 흐름에 따라 눈에 보이지 않는 감각을 일깨울 때 사람들로부터 감각적 동의를 받아낼 수 있고, 그제서야 훌륭한 디자인이 되는 것이다.

삼십대에는 마흔이 되면 좀더 해내는 작품의 완성도가 있을 것이라 믿었다.

마흔이 넘은 지금.

작품의 완성도를 떠나 이제서야 디자인이라는 것을 어떻게 해야 하는지 알 것 같다.

보이지 않는 디자인이 디자인이라는 것을 이제야 깨달아 이제서야 보지 못한 부분을 보게 되었기에 앞으로 나올 작품들이 더 기다려진다고.

디자이너 유정한은 영화보기를 좋아한다.

같은 영화를 한번 볼 때는 그저 즐기지만, 두 번 볼 때는 영화 속 인물이 되어보고, 세 번째 볼 때는 감독이 된다. 언젠가는 영화감독 유정한이 되어 있을지도 모르는 일.

영화 속의 반전을 즐기며, 반전 있는 공간의 디자이너가 되고 싶다.

요즘 젊은 디자이너들은 마음이 급하다. 트렌드가 무엇인지에 대한 고찰 없이 그저 가시적 유사함에 급급해 쫓아가기 바쁘다. 대체 무얼 쫓는가?

너무 빨리 많은 것을 이루려고 한다. 물론, 이러한 현상 이면에는 우리나라 디자이너 교육에 문제가 있음을 누구도 명백하게 알지만, 다양한 학생에게 다양한 교육을 할 수 없는 것이 현실이라면 학생 스스로 자신에게 맞는 ‘그것’을 찾아 경쟁력을 갖춰야 한다.

디자이너는 트렌드를 만들어 내는 사람이지 그것을 쫓는 사람이 아니다.

지금 유행이 무엇인지 맹목적으로 모방하기 보다는

자신이 무얼 좋아하는지, 자신이 무얼 잘하는지. 그래서 사람들이 그것을 좋아할 것인지에 대한 충분한 실험과 검토가 필요하다. 따라서, 미리 무언가를 규정짓고 그 안에서 매너리즘에 빠지기 보다는, 자신들의 장점을 찾기 위한 도전 정신이 필요하다.

디자이너 유정한의 작품들을 보면 유정한‘답다’.