아날로그 오솔길을 거닐다

2007-11-20

언제부터인가 눈에 보이지 않는 괴물 두 마리가 나타났습니다. 이것저것 야금야금, 물불 안 가리고 먹어 치우더니, 급기야는 세상을 지배하기에 이르렀습니다. 파죽지세로 밀고 들어 온 두 마리의 괴물은 바로 ‘0’과 ‘1’ – 우리가 디지털이라 부르는 것들입니다. 0과 1이 만나 만들어내는 엄청난 조화와 묘기는 어느 새 온 세상을 자기 편으로 만들어 버리고 말았습니다.

21세기의 화두는 ‘Digital, Design, DNA’의 ‘3D’라고 합니다. 그만큼 디지털은 우리의 생각과 생활 속 깊숙한 곳까지 파고 들어왔습니다. 이런 디지털 덕분에 손으로 직접 그리고 붓으로 칠하는 원시적인 아날로그 방식은 저 멀리 사라지는 듯 보입니다. 하지만 세필로 하나하나 그리고 투박한 연필 선으로 묘사하고, 붓 맛이 살아 있는 단순 무식한 수작업에서 오는 느낌은 어떤 첨단의 테크닉으로도 실현할 수 없는 다른 맛이 있습니다. 그런 아름다움은 놓치기도 싫고 버릴 수도 없습니다. ‘머리는 디지털, 가슴은 아날로그’라는 말도 있고, ‘디지로그’라는 표현도 있습니다만 - 사람의 몸뚱이는 언제나 100% 아날로그의 산물임을 부인 할 수 없습니다.

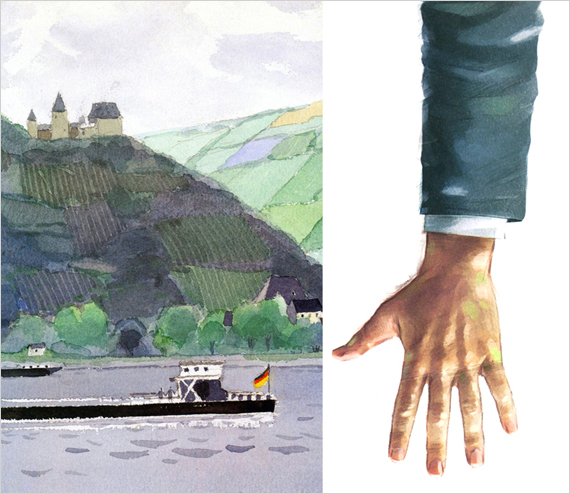

물이 농담(濃淡)을 만들고, 여백을 만듭니다. 꽉 채우지 않습니다. 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 변화무쌍한 색이 있고, 시원하고 산뜻한 선과 면이 있습니다. 자로 잰듯한 뚫지 못할 완벽한 금속의 느낌이 아닙니다. 텁텁하게 얼큰한 고추장 맛이 아니라 깔끔하게 매운 고추 가루 맛 같다고나 할까요.

워낙 급하고 빠르게 돌아가면서 변하는 시대에 맞추어 살다 보니 이런 여유 있는 맛은 차츰 사라지고 빈틈없이 빡빡하고 완벽한 것으로만 채워지고 있습니다.

산과 바다를 찾고 해외의 좋다는 자연은 더 많이 찾으면서, 여유나 웰빙, 신토불이 등은 유독 많이 챙기면서, 왜 수채화 같은 멋진 기법들은 우리 주위에서 점점 사라지고 있을까요?

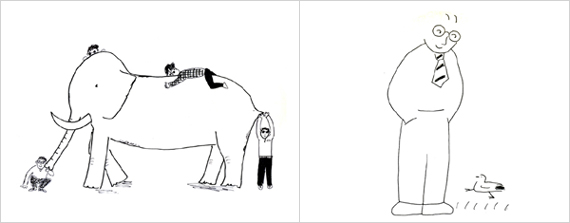

코끼리 그림은 이제는 중견이 된 어느 카피라이터가 신입 시절에 그린 소박한 그림입니다. 벌써 십 년을 훌쩍 넘긴 오래 전의 일이 되었습니다. 세련된 선과 농담, 정확한 비례와 질감, 빈틈없는 레아아웃으로 표현 된 그림에만 익숙하다 보니 투박하고 단순하지만 정직한 아름다움이 있는 그림을 잊고 살게 됩니다. 그래서인지 오랜만에 다시 보게 된 이런 기법의 표현이 오히려 더 친근하게 다가옵니다. 개인적이긴 하지만 지금 보아도 괜찮은 그림 같습니다.

TV는 이미지와 음향 등 모든 시청각을 한꺼번에 보여주지만 라디오는 상상력을 불러 일으키게 만듭니다. 이미지가 생략 되었기 때문입니다. 이런 간단한 선만으로 그린 그림은 라디오의 상상력과 통하는 부분이 있습니다. 클래식 선율에 가사가 필요하지 않듯이, 굳이 다 보여 주지 않아도 더 많은 이야기와 재미를 담아낼 수 있습니다.

‘그림으로 시를 쓴다’는 이사람, 철수-이 양반은 판화가요, 시인이요, 세상을 관조하는 도인입니다. 일상과 우주의 섭리를 꿰뚫는 촌철살인으로 인간사를 담백하게, 쌈박하게 이야기 합니다. 아니 그림으로 보여줍니다. 가장 많은 여백을 남기면서 오히려 꽉 채우고도 남기는 넉넉한 작품을 선사합니다. 이쯤 되면, 우리는 이런 사람을 판화가나 시인이라기 보다는, ‘크리에이터’라 불러야 하지 않을까 싶습니다. 심플한 선 하나로 천지의 질서와 섭리를 다 이야기 하고도 남으니, 아날로그니 디지털이니 하는 경계가 무슨 소용이 있을까도 싶습니다.

위의 오른쪽 그림은 교과서에서도 본 적 있는 송영방 화백의 삽화입니다. 언제 보고 어디서 보아도 절절히 가슴에 와 닿는 자유분방한 시원한 선과 붓 자국 - 헐렁한 듯 하지만 착착 감겨오는 감성이 정겹게 느껴집니다.

세계적인 프랑스 루브르 박물관(Musée du Louvre)이나 오르세이(Musée d'Orsay) 같은 곳에서 볼 수 있는 대작 유화에서 절대 모방할 수도 따라 올 수도 없는 그림이 이런 수묵 일러스트 아닌가 합니다. 그래서 동서양이 있고, 서양화 동양화가 있는 듯.

한 획 한 획 붓터치로 쓰여 일필휘지 하지만 이런 붓 놀림의 필력은 하루 아침에 이룰 수 없는 수많은 시간과 공이 들어간 결과입니다. 한 번의 붓 놀림으로 모든 걸 표현해야 합니다. ‘개칠(改漆)을 허용하지 않습니다.

만화가 석정현의 작업은, 한 컷 한 컷의 디테일한 표현으로 기존의 만화나 엽기적인 표현과는 다른 깊이 있는 창조성의 영역을 보여 줍니다. 잠산이라는 일러스트 작가는 환상적이고 몽환적인 독특한 붓 느낌으로 많은 이들의 사랑을 받고 있습니다. 한국으로 시집온 일본여자 요꼬가 한국에서 느낀 문화적 차이를 말랑말랑하게 담아낸 일러스트는 또 다른 느낌으로 다가옵니다. 이런 무기교 스타일은 무척이나 자유 분방하고 격이 없어, 오히려 치기마저 느껴질 때가 있습니다. 성냥개비로 그렸다는 오래 전 만화 박수동의 ‘고인돌’ 같은 또 다른 재미가 있습니다.

일러스트가 한 때는 다양한 분야에서 폭이 넓게 사용되었으나 언제부터인가 하향 길을 걷고 있는듯해서 안타깝기 그지 없습니다. 무소불위 컴퓨터 때문만은 아니겠지요. 그러고 보니 충무로와 신사동에서 컴퓨터와 포토샵, 출력이 붐이 일어 나던 비슷하게 시기에 일러스트가 시들었다는 점, 어쩌면 부인 할 수 없는 듯 합니다.

일러스트를 활용한 표현과 기법은 무궁무진한 방법을 추구 할 수 있는 훌륭한 아날로그의 장점을 가지고 있습니다. 인간적인 감정과 감성을 대변 할 수 있는 멋진 작업이 될 수 있는데 생각만큼 각광을 받지 못하고 있는 듯…

‘미래의 문맹은 글을 모르는 사람이 아니라 이미지를 모르는 사람’이라고 합니다. 그만큼 이미지로 말하는 시대가 온 것입니다. 디지털 카메라와 컴퓨터를 도구로 무엇이든 표현 가능한 세상이 됐다 해도 수묵화나 파스텔과 같은 아날로그적인 느낌은 여전히 컴퓨터가 따라올 수 없는 미지의 영역입니다. 물론 지금도 컴퓨터의 툴을 빌려 온 아날로그 적인 표현이 넘쳐나긴 하지만, 심리적인 거리까지 좁혀줄 수 있을지는 좀 더 두고 볼 일입니다.

사실 이론적으로 따졌을 때 디지털 이라는 것이 1.425라는 어떤 표현이 있을 때 뒤의 425는 치워버리고 0과 1이라는 정해진 데이터로 제한(?)한 것이라는 것을 반추해 볼 필요도 있습니다.

“자간과 자간 사이 좀 띄우고, 행간을 쥐 발톱만큼만의 감으로 붙여라!” 이런 미묘한 차이를 ‘퍼지’나 ‘나노’의 컴퓨터가 명령할 수 있을까요?

정보와 지식이 넘쳐 날수록 생각하기 싫어하고, 시각 이미지가 폭주할수록 상상력은 고갈 된다고 합니다. 상업적인 대여를 통해 같은 이미지를 누구나 사용할 수 있게 만든 사진 자료들, 그 소스를 기반으로 합성과 변형에 온갖 기교로 만들어지는 이미지들, 생각할 여지와 상상력을 발휘할 틈을 주지 않는 온갖 그래픽 작업물들, 기존의 이미지를 재탕, 삼탕 우려내는 고만 고만한 이미지들과 아이디어와 시각 표현들 – 사람의 손이 필요한 작업들 보다는 컴퓨터 하나로 간단히 해결해 버리려는 버릇들 때문에 크리에이브는 더 작아지고, 생각의 폭은 더 좁아지는 게 아닐까요?

손으로 꼭 그려야 멋있고 컴퓨터로 그리면 안 된다는 이분법이 아니고, 사진의 대안이 일러스트가 전부가 될 수 없다는 이야기가 아닙니다.

다양하고 폭넓게 활용할 수 있는 방법마저 버리고 컴퓨터 하나로 해결해 버리는 쉬운 작업이 어쩌면 크리에이브는 더 작아지고 우리 생각의 폭을 스스로 좁히는 결과를 만들지 않았나 하는 생각을 버릴 수가 없어서 입니다.

마우스를 들고 뽀샵 작업에만 열중하기 보다, 붓과 색연필, 목탄 등을 잡아보면 어떨까요? 그렇게 한가하게 작업할 여유가 어디 있냐고요? 그-렇-긴 합-니-다-만... 그래도 ‘로터링작업’ 이나 ‘오구질’까지는 하지 않더라도...