가장 영국스러운 디자인과 문화를 만나다

박희아│런던 | 2012-08-28

영국은 데미언 허스트(Damien Hirt), 알렉산더 맥퀸(Alexander Macqueen), 앨렌 존스(Allen Jones) 등 세계적인 아티스트와 대중음악 역사상 가장 큰 성공을 거둔 비틀즈가 태어난 곳이다. 2012 런던 올림픽을 맞이하여 가장 영국적이고 영국스러운 예술을 만날 수 있는 ‘British Design 1948-2012’展에 다녀왔다. 이번 런던 올림픽 개회식에서도 볼 수 있었듯이, 그들만의 문화와 전통은 감동, 그 이상을 넘은 신선한 충격이자 배움의 기회였다. 이번 전시회도 마찬가지였다. 단순한 1차원적인 작품만 전시된 것이 아니라 영상과 그것을 체험할 수 있는 공간, 아 모든 것들이 조화를 이루고 있었다.

글, 사진 I 박희아 런던 통신원(heea.park@hotmail.co.uk)

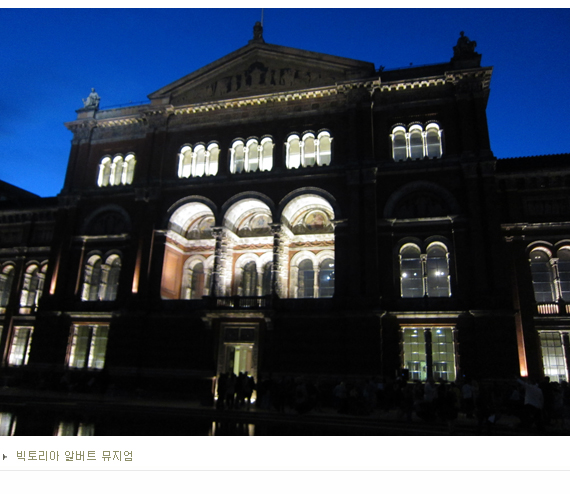

8월 12일까지 빅토리아 알버트 뮤지엄에서 열린 British Design 1948-2012’ 展의 전시장 입구에는 조금은 제너럴 하지만 오래되고 영국적인 패턴, 가구, 찻잔 그리고 전통적인 생활방식의 디자인이 있었다. 그 중 가장 인상 깊었던 것은 영국 하면 빼놓을 수 없는 이야기가 바로 여왕에 관한 것이었다. 이번 전시회에서는 엘리자베스 2세가 처음 여왕의 자리를 이어 받을 때 입었던 드레스와 왕관이 전시가 되어 있었다. 그와 함께 여왕 즉위 순간을 담은 영상도 함께 상영되었다. 하지만 그 파트는 빙산의 일각에 불과했다.

Part 1 에는 영국이 자랑하는 예술 작품들이 대거 전시되어 있었다. Contemporary 디자인부터 매거진, 영화, 음악, 사진, 패션 등을 만날 수 있다. Part 2 에서는 엘렌 존스(Allen Jones)의 Chair가 전시장 입구에서 관람객을 맞았다. 이 작품은 196년 런던 서쪽에 있는 지역 Notting Hill에서 만들어졌는데 엘렌은 이 작품에 대해 ‘순수미술이 없는 점수, 순수 예술에 옷이 없는(without fine art marks, devoid of fine art clothing)’ 라는 말을 했다고 한다. 그는 이 작품이 단순한 마네킹이 아니라, 하나의 순수 예술 작품으로 인식되길 바랐다.

POP ART 파트가 끝나기 무섭게 바로 영국의 패션 디자인에 역사와 가장 영국적인 디자인으로 전 세계 패션계에서 성공한 존 갈리아노(John Gallino)와 얼마 전 안타깝게 숨을 거둔 천재 패션디자이너 알렉산더 맥퀸(Alexander Macqueen)의 대표 작품을 확인할 수 있었다. 두 디자이너 모두 센트럴 세인트 마틴(Central Saint Martin)패션스쿨을 졸업했고, 디올(Dior)이나 지방시(Givenchy) 같은 세계적 명품 브랜드들의 매인 디자이너로 활약하기도 했다. 이들의 작품은 그의 정서와 디자인 정신이 가장 잘 묻어나는 디자인이라 할 수 있겠다.

영국 하면 빼놓을 수 없는 것이 바로 음악이다. 음악을 즐길 줄 알고 음악으로 표현할 줄 아는 영국인들의 문화도 이곳에서 만날 수 있었다. 이미 전설이 되어버린 비틀즈(Beatles), 유명 밴드 블러(Blur), 그리고 데이빗 보위(David Bowie)의 뮤직비디오들은 지금으로부터 2,30년 전에 만들어졌지만 그들의 음악 정신과 영상은 가슴 깊이 다가왔다.

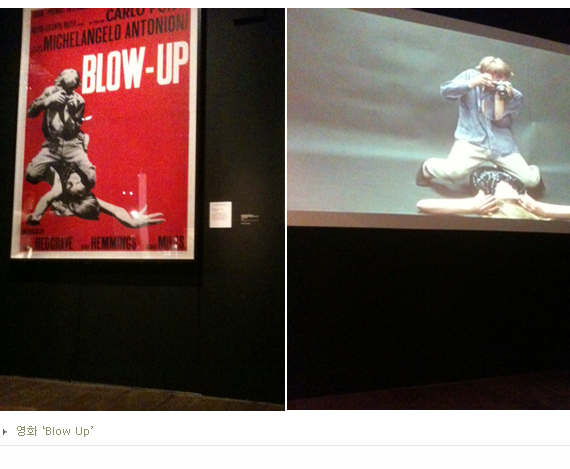

전시회 가장자리 한 켠에 마련된 블랙박스 안에서는 영화 ‘Blow Up’의 일부가 상영되고 있었다. 1966년에 만들어진 작품인 이 영화는 영화를 보지 못한 사람일지라도 영화 포스터의 유명세 떄문에 한 번쯤은 본 경험이 있을 것이다. ‘Blow Up’은 젊은 포토그래퍼가 아주 우연한 계기에 자신의 카메라에 살인사건이 녹화됐다는 사실을 알게 되면서 벌어지는 사건을 다룬 영화다. 칸 영화제 황금종려상을 수상하기도 한 이 작품은 미켈란젤로 안토니오니 감독이 이탈리아를 떠나 영국에서 처음 만든 의미 있는 작품이라고 한다. 전시회장에서 상영되었던 장면은 영화에 메인 포스터로도 쓰인 사진 찍는 장면인데, 3분 가량 정도 되는 짧은 시간인데도 불구하고 사진을 찍는 포토그래퍼의 모습, 포즈를 자유자재로 취하는 모델의 모습이 아주 인상적이다.

영국인들은 이미 산업혁명 직후 디자인이라는 개념이 그들의 문화에 자연스럽게 스며들어 있었다. 가끔은 그들의 문화를 접할 때 마다 소름이 돋을 때도 있고 어떨 때는 질투를 느끼기도 하는데, 그만큼 영국인들 에게는 그들만의 것이 있기 때문이다. 그들이 자랑스러워하는 애국심 자체를 문화로 표현하고 그 문화가 유행처럼 단번에 사라지는 것이 아니라 꾸준히 보존되고 존경 받아 지금까지도 영국인들 뿐만이 아닌 세계 각국의 현대인들이 즐기고 느낄 수 있다. 영국의 문화와 디자인이 꾸준히 사랑 받고 관심 받는 것에는 이유가 있을 것이다. 영국의 문화와 디자인에는 그들의 삶이 녹아있기 때문은 아닐까.