[디자인정글 칼럼] 국회 인사청문회를 보며, 디자인 입찰 경쟁 PT를 생각하다

2025-07-17

요즘 국회는 ‘인사청문회 슈퍼 위크’다. 각 부처 장관 후보자들이 연달아 청문회장에 서고, 의원들은 날카로운 질문을 던진다. 최근 여가부 장관 후보자의 청문회를 보며 문득 우리 업계의 ‘디자인 입찰 경쟁 PT 현장’이 떠올랐다.

장관 후보자가 자신이 적임자임을 설득하는 모습은, 공공입찰 프로젝트 PT에 참가한 업체가 사업의 취지와 기획 의도를 설명하는 장면과 닮아 있다. 그러나 더 인상 깊었던 건, 평가자의 태도였다. 청문회장에서 보여지는 일부 국회의원들의 모습은 전문성과는 거리가 멀었다. 자료조차 제대로 읽지 않은 채 반복되는 질문, 사소한 실수를 물고 늘어지며 호통치는 모습, 정책보다는 개인 신상에 집중하는 태도들. 이 모든 장면은 ‘검증’이라기보다는 ‘몰아세우기’에 가까웠다.

이러한 광경은 디자인 PT 심사 현장에서도 낯설지 않다. 밤을 새워가며 정성껏 준비한 기획안을 들고 평가를 기다리는 참가업체 앞에서, 일부 심사위원들은 전문 지식 없이 단순한 개인 취향이나 감정에 따라 평가를 내린다. “이건 제 스타일이 아니네요.” “그냥 느낌이 별로예요.” 애써 준비한 기획과 디자인의 맥락은 무시된 채, ‘감상평’ 수준의 평가가 이뤄지고, 참가업체는 억울함을 삼켜야 한다.

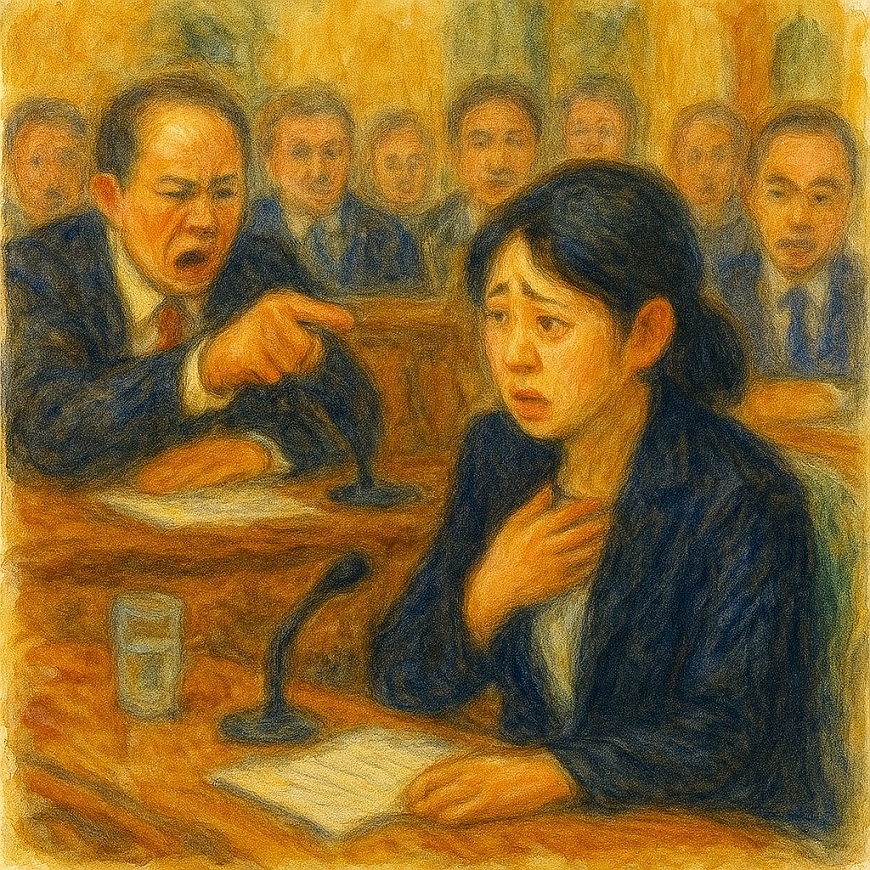

심사의 공정성과 신뢰는 평가자의 자질에서 출발한다. 청문회든 디자인 PT든, 평가자에게 필요한 건 권력이 아니라 ‘책임의식‘이다. (사진: AI 생성)

심사의 공정성과 신뢰는 평가자의 자질에서 출발한다. 청문회든 디자인 PT든, 평가자에게 필요한 것은 권력이 아니라 ‘책임의식’이다. 평가는 누군가의 미래를 결정짓는 자리이기 때문이다. 그렇다면 ‘누가 평가하는가’에 대한 기준 역시 엄격해야 한다. PT 심사위원 역시 최소한의 전문성과 프로젝트에 대한 이해도를 갖춘 인물이어야 한다. 특정 기관이나 발주처의 입김에 따라 심사위원이 위촉되는 구조는 이제 바뀌어야 한다.

국회 인사청문회를 보며 디자인 업계의 고질적 문제를 떠올렸다는 사실은 결코 반가운 일이 아니다. 그러나 이 유사성이 우리에게 던지는 메시지는 분명하다.

심사의 질은 곧 결과의 질이다. 좋은 평가가 좋은 프로젝트를 만든다. 평가자의 자질에 문제가 있으면 정당한 경쟁은 왜곡되고, 그 피해는 결국 공공과 사회 전체에 돌아온다. 단지 누군가를 떨어뜨리기 위한 심사가 아니라, 더 나은 결과를 선택하기 위한 공정한 검토여야 한다. 심사는 ‘권력’이 아니라 ‘책임’이며, 그 무게를 감당할 자만이 그 자리에 서야 한다.

그래서 진짜 검증받아야 할 사람은, 어쩌면 ‘평가자’인 그들 자신일지도 모른다.

에디터_ 정석원 편집주간(jsw0224@gmail.com)

#국회인사청문회 #공공입찰피티현장 #심사위원의자질 #심사의책임 #공정한심사 #평가자의태도 #평가자에대한검증 #디자인정글칼럼